Il termine ‘stereotipo’, coniato alla fine del Settecento per indicare la riproduzione di immagini a stampa attraverso una matrice fissa, è stato dapprima utilizzato in ambito psichiatrico, in riferimento a comportamenti patologici caratterizzati da ossessiva ripetitività di gesti ed espressioni, quindi nelle scienze sociali a significare immagini mentali grossolanamente semplificate. Ma, come sappiamo, più di recente viene inteso nell’accezione di costruzione culturale connessa alla rappresentazione e alla definizione della soggettività. In tal senso lo utilizzeremo nelle “puntate” di questa nuova Rubrica, intitolata appunto Stereotipi & Genere, che riprende analisi e studi da me compiuti nell’attività di docente all’Università di Firenze.

Mi soffermerò in particolare su alcuni stereotipi femminili che si sono imposti con straordinaria forza normativa nella cultura e nell’immaginario, rilanciati da testi letterari che hanno contribuito in modo determinante a rafforzarli, e che perciò sono diventati, in seguito a un costante impiego anche nel canone, tipologie ricorrenti di personaggi perfettamente rispecchianti la realtà sociale.

Gli stereotipi di genere si consolidano in epoca moderna, vale a dire nel corso di un secolo, qual è il Settecento, che a lungo avrebbe poi determinato i modelli della morale e le pratiche di comportamento della società occidentale. È infatti in quel periodo che i principali stereotipi acquistano un valore normativo, secondo la diffusa passione classificatoria del tempo, tendente a sostituire alla sfuggente complessità del singolo individuo una griglia di tipi e di gruppi, di più facile comprensione e controllo. Ancora oggi, nel terzo millennio, malgrado l’apporto teorico e la pratica militante femminista, nella cosiddetta “morale comune” risentiamo di costruzioni culturali nate con l’avvento della società mercantile, cioè protocapitalista.

Gli stereotipi di genere si consolidano in epoca moderna, vale a dire nel corso di un secolo, qual è il Settecento, che a lungo avrebbe poi determinato i modelli della morale e le pratiche di comportamento della società occidentale. È infatti in quel periodo che i principali stereotipi acquistano un valore normativo, secondo la diffusa passione classificatoria del tempo, tendente a sostituire alla sfuggente complessità del singolo individuo una griglia di tipi e di gruppi, di più facile comprensione e controllo. Ancora oggi, nel terzo millennio, malgrado l’apporto teorico e la pratica militante femminista, nella cosiddetta “morale comune” risentiamo di costruzioni culturali nate con l’avvento della società mercantile, cioè protocapitalista.

Cominciamo dicendo che il moderno stereotipo della mascolinità rappresenta un ideale univoco, a cui tutti gli uomini venivano tenuti ad uniformarsi, ben definito dal rigido contrasto con i limiti negativi di tutto ciò che rappresenta il “diverso”, mentre la parallela e complementare determinazione degli stereotipi del femminile si configura in altro modo. E non solo perché in ogni discorso sugli stereotipi culturali legati al gender, e cioè all’elaborazione delle pratiche sociali e culturali, in una parola nella definizione della propria soggettività, la donna è sempre stata oggetto e mai soggetto nella costruzione dei canoni di comportamento e di appartenenza, ma anche per una più specifica differenza. Se infatti il modello della mascolinità risulta fondato sull’esclusione dell’alieno da sé e sulla rigida codificazione di questo in controtipo (che sia l’ebreo o lo zingaro, il nero, l’omosessuale o tutte quelle frange marginalizzate che per motivi diversi si sottraggono alle norme sociali, compresi i vagabondi, i pazzi e quanti altri vengano visti come soggetti portatori di alterazioni fisiche e morali che automaticamente li bandiscono dai confini stabiliti della mascolinità), la costruzione dell’identità femminile appare, al contrario, attraversata fin dalla sua origine da una scissione costitutiva.

Lo stereotipo femminile non è mai, come quello maschile, univoco, e di conseguenza non è affatto immune da un’assidua contaminazione da parte del negativo. Per cui al modello della donna angelicata immancabilmente si affianca il rovescio della diabolica peccatrice, in quella coppia di proverbiale diffusione (santa/prostituta), nella quale domina la dimensione etica sotto forma di giudizio che riduce la varietà in tipologia. D’altronde non stupisce che il soggetto maschile moderno, mentre edifica per sé un ideale così saldo da porsi a motore immobile della cultura europea degli ultimi secoli, trasferisca invece negli stereotipi del femminile l’ambivalenza che storicamente ha segnato il suo rapporto con la donna, sui cui meccanismi di attrazione e repulsione molto si è scritto.

Lo stereotipo femminile non è mai, come quello maschile, univoco, e di conseguenza non è affatto immune da un’assidua contaminazione da parte del negativo. Per cui al modello della donna angelicata immancabilmente si affianca il rovescio della diabolica peccatrice, in quella coppia di proverbiale diffusione (santa/prostituta), nella quale domina la dimensione etica sotto forma di giudizio che riduce la varietà in tipologia. D’altronde non stupisce che il soggetto maschile moderno, mentre edifica per sé un ideale così saldo da porsi a motore immobile della cultura europea degli ultimi secoli, trasferisca invece negli stereotipi del femminile l’ambivalenza che storicamente ha segnato il suo rapporto con la donna, sui cui meccanismi di attrazione e repulsione molto si è scritto.

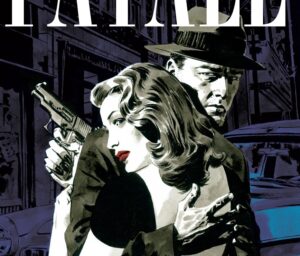

Questi stereotipi femminili vengono ben presto ad assumere nel testo letterario le vesti di precise tipologie di personaggi, quali l’angelo del focolare da una parte e la donna perduta dall’altra, due modellizzazioni a cui si accompagnano una serie di varianti, che generalmente tendono a estremizzarne i connotati: così, per filiazione, da un lato affiora la fanciulla perseguitata del romanzo gotico, esasperata variante dell’angelo del focolare, dall’altro la strega o la vecchia laida che della peccatrice rappresentano una punitiva e insieme minacciosa degradazione fisica. Queste le immagini ricorrenti di una tradizione narrativa e poetica sulla quale poi certo agisce in modo determinante il principio di contaminazione (ad esempio tra vecchia e prostituta o tra bambina e femme fatale) disseminando nei testi ulteriori varianti come la sedotta e abbandonata, la dark lady, la ninfetta, la madre cattiva, la zitella inacidita, in un’infinita galleria di icone letterarie.

E va sottolineato che il soggetto femminile non è rimasto indenne dall’introiezione nel proprio scenario fantasmatico di tali stereotipi, pur avendo già nel passato alcune scrittrici adottato sotterranee e indirette strategie sovversive di autofigurazione che la critica femminista ha ben decifrato. Tutte queste figure, prigioniere di un dualismo immaginativo che le condanna a scindersi tra le opposte pulsioni della paura e dell’ossessione del sesso, mere proiezioni delle angosce e dei desideri maschili, richiamano in definitiva un paradosso. Come può la donna rappresentare un femminile diverso da quello stereotipico, essendo lei stessa il risultato di una costruzione della volontà e del desiderio maschili? Come può dis-identificarsi dalle pratiche culturali da cui è determinata?

La domanda è oggetto di una riflessione critica già a partire dagli anni ‘90 del secolo scorso ma è ancora aperta, e al suo interno è forse possibile leggere una nuova strategia di risposta nell’opera di alcune scrittrici angloamericane come, tra altre, Fay Weldon, Margaret Atwood, Angela Carter, Jeanette Winterson, Marina Warner o Emma Donoghue. I loro testi, infatti, nel momento in cui esibiscono la consapevole riscrittura delle diverse immagini in cui è stata identificata la soggettività femminile, attivano una potente decostruzione degli stereotipi di genere mostrando che se i modelli della tradizione non possono essere cancellati e sostituiti, possono almeno essere enfatizzati al punto di farli esplodere attraverso le strategie dell’eccesso e del rovesciamento, possono essere svuotati dell’oppressiva valenza ideologica e persino riutilizzati per l’ articolazione di nuove forme di rapporti di potere e di pratiche discorsive.

Ornella De Zordo