Dopo testi a quattro mani, eccone uno a otto: Il comune come modo di produzione – Per una critica dell’economia politica dei beni comuni. È questa l’ultima proposta di questa mini serie di recensioni intorno a quella che si potrebbe chiamare l’ecologia politica, ambito dentro il quale poter e dover indagare i rapporti tra il modo di produzione capitalista e la crisi ambientale. Cinque testi di recente pubblicazione (l’ultimo anno) che arricchiscono una documentazione non così ricca come ci si potrebbe aspettare, visto il fatto che, in alcuni casi, gli interessi ambientali e economici invece di essere colti nella loro naturale connessione, sono stati letti in termini conflittuali. Qui, qui, ancora e infine qui gli articoli precedenti.

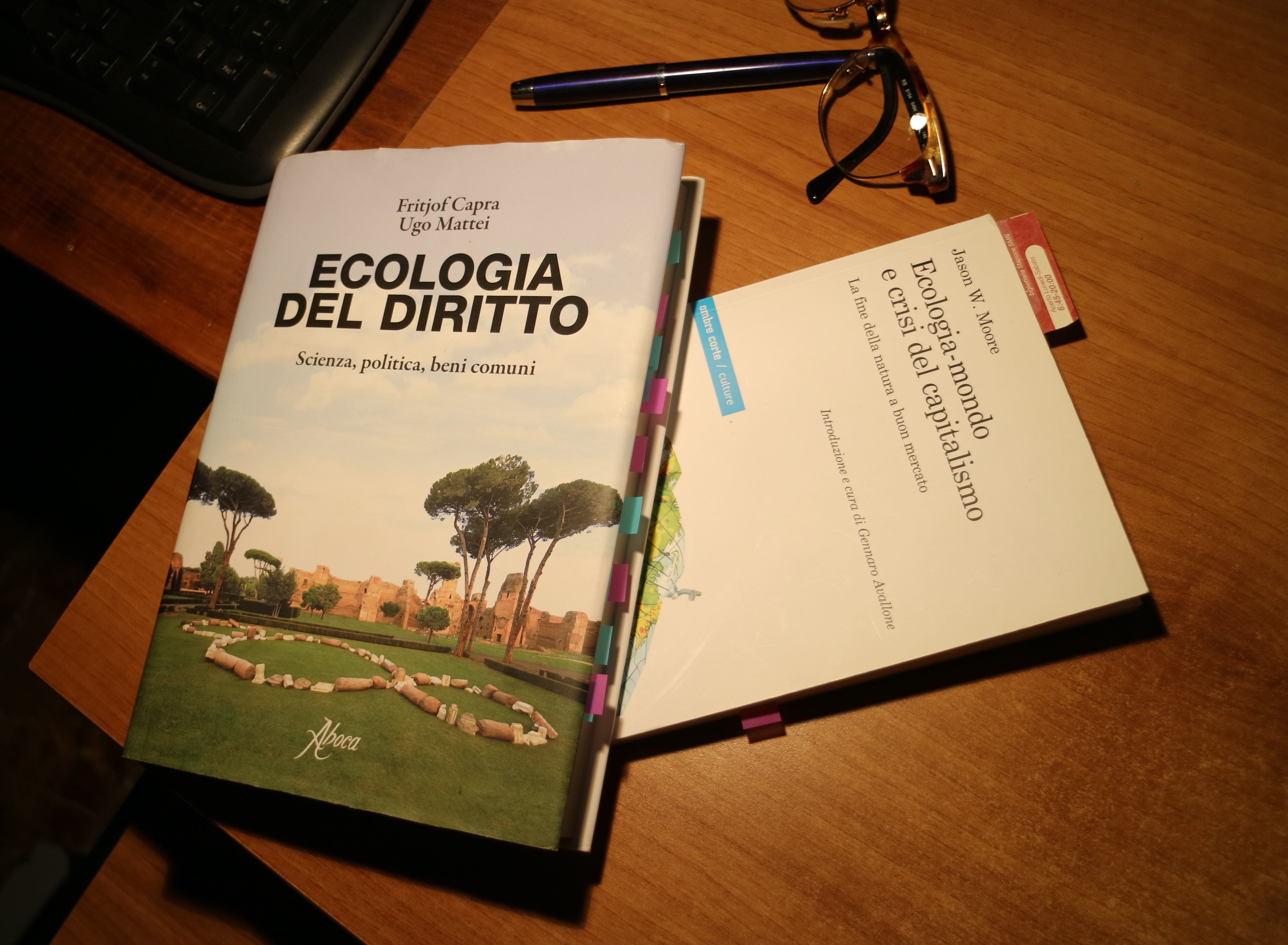

In quest’ultimo caso si tratta di un lavoro di quattro ricercatori italiani presso il Centre d’Economie de la Sorbonne: Francesco Brancaccio, Alfonso Giuliani, Pierluigi Vattimo e Carlo Vercellone. Testo questo in qualche modo parallelo e complementare a quello di Capra e Mattei recensito precedentemente. Se il lavoro di quest’ultimi era quello di denunciare l’esigenza di un aggiornamento paradigmatico del diritto relativo ai beni comuni in linea con quello scientifico, in questo caso, invece, si tratta di leggere la problematica di quest’ultimi cercando di pensare il Comune come un vero e proprio “modo di produzione”. Quanto questo modo di produzione sia alternativo e in conflitto con quello capitalistico, è tema tutto interno alla ricerca stessa.

Uno di primi elementi di chiarimento al centro dell’attenzione di questi autori è quello di non considerare i beni comuni come un insieme di risorse ben delimitate, invece che un principio attraverso il quale poter pensare l’organizzazione sociale della produzione. Il pensiero del Comune diviene allora comprensivo di alcuni concetti quali quelli dei commons, quello di proprietà comune e quello – infine, più generale – di beni comuni.

Uno di primi elementi di chiarimento al centro dell’attenzione di questi autori è quello di non considerare i beni comuni come un insieme di risorse ben delimitate, invece che un principio attraverso il quale poter pensare l’organizzazione sociale della produzione. Il pensiero del Comune diviene allora comprensivo di alcuni concetti quali quelli dei commons, quello di proprietà comune e quello – infine, più generale – di beni comuni.

Dal punto di vista storico siamo in una fase nella quale la crisi del modello di estrazione classico del profitto da parte del capitale (appropriarsi del plus valore prodotto dal plus lavoro), ha fatto volgere l’attenzione verso una serie di altri campi, non ultimi quello dei beni comuni e quello del welfare che poi, in realtà, incarna elementi facilmente riferibili al concetto stesso di bene comune. Si cerca cioè di estrarre profitto da ogni tipo di ambito ed è appunto in questa chiave di lettura che per il capitale i beni comuni sono pensati come risorse a se stanti. Si attua, cioè, una strategia per la loro appropriazione che in qualche modo ripercorre quella messa in atto originariamente in funzione dell’accumulo cosiddetto primitivo.

Per i nostri autori allora l’operazione da farsi è, in prima istanza, quella di questo smascheramento, ma anche quella di una riappropriazione attraverso la quale si arriva ad intuire un ruolo possibile per i beni comuni nei termini di un modello della produzione ricalcato sui medesimi che oltre ad impedire la predazione, divenga alternativo a quello di tipo capitalista.

Per riuscire a leggere il Comune come modo di produzione, gli autori dipanano definizioni e ruoli che esso ha avuto in differenti situazioni storiche e geografiche quali la fase che ha preceduto l’accumulo capitalista originario nella quale la presenza di beni comuni aveva permesso, in Inghilterra, l’esistenza di un periodo di relativa prosperità popolare. Questa specie di età dell’oro dei commons consisteva principalmente nelle terre comuni gestite dalle comunità contadine. Questa comproprietà poggiava su forme di democrazia organizzata nei villaggi che regolavano gli accessi ai beni naturali come le foreste, i pascoli, le riserve di caccia e quelle di pesca in una chiave che ne permetteva la riproduzione e la sostenibilità nel rispetto di un sottointeso patto intergenerazionale. E proprio questi beni comuni sono stato l’oggetto di un’appropriazione che è stata la base dell’accumulazione originaria che ha permesso di nascere ed espandersi al sistema di produzione capitalista. Si tratta del fenomeno delle enclosures e di quelli connessi; qui gli autori citano una serie di ricerche storiografiche femministe delle quali riporto una mia citazione dal testo di Silvia Federici:

«Come le recinsioni espropriarono i contadini dalle terre comunali, così la caccia alle streghe espropriò le donne dal proprio corpo, “liberato” in questo modo da qualsiasi impedimento a funzionare come una macchina per la produzione della forza lavoro» (Calibano e la strega- Le donne, il corpo e l’accumulazione originaria, Mimesis 2015, pag 239).

A questo punto, Stato e Mercato, pubblico e privato, possono imporsi come i principi esclusivi dell’ordine economico-sociale, relegando il Comune a ruoli totalmente marginali rispetto al modo di produzione dominante. Questo stato delle cose entra in crisi soltanto in tempi recenti di fronte a due fenomeni: l’emergere di un’economia di tipo cognitivo e l’irromper della questione ecologica. Da questi due elementi occorre ripartire e proprio nella direzione che riporta al centro dell’attenzioni i concetti legati al insieme dei fenomeni inerenti i beni comuni. Si tratta, ad esempio, dei commons della conoscenza (es. software libero) che fanno riferimento a risorse immateriali abbondanti sfuggendo così ai vincoli dettati dal valore capitalistico della scarsezza. Per questo il capitale, tramite un uso smisurato dei diritti di proprietà, cerca di creare una loro scarsità artificiale. Questo non significa però che il campo dei commons della conoscenza venga così circoscritto, al contrario, si può aprire un’altra possibilità che, a partire dalla loro esplicitazione, conduce ad una coscienza, per la quale si può auspicare lo sviluppo di «un’economia basata sulla conoscenza, la quale [conterrebbe] nel suo seno le condizioni di un superamento del capitalismo» (pag. 17).

Il lavoro dei nostri autori è raccolto in cinque capitoli con contributi dal singolo a tutto l’insieme; con un capitolo (il quarto) che riprende il tema del diritto connesso ai Beni Comuni di cui avevamo già parlato a proposito del libro di Capra e Mattei. Il primo ha una prospettiva storica-teorica nel senso che raccoglie sia l’evoluzione (o involuzione) della presenza e disponibilità dei beni comuni in vari periodi storici, sia la loro descrizione da parte di vari autori tra cui Elinor Ostrom il cui “Governare i beni comuni” è considerato il testo di riferimento più accreditato nell’ambito degli studi economici. È dunque una discussione critica del concetto di Bene Comune stesso. Questo approfondimento fa emergere l’esigenza di un controllo pubblico sulla produzione e il consumo di innumerevoli beni di fronte alla non curanza degli attori privati che non inseriscono nei loro calcoli le conseguenze esterne e gli effetti cumulativi di lungo periodo. All’interno di questa riflessione emergono così tutti gli escamotage che il capitale ha messo storicamente in atto per appropriarsi dei beni comuni, dalle terre selvagge della frontiera ad ovest del Mississippi, ai saperi indigeni inerenti, ad esempio, le proprietà terapeutiche delle piante, appropriazione che è potuta avvenire nella misura in cui questo sapere tradizionale mantenendo «una forte dimensione tacita, informale e collettiva, non essendo quindi sistematizzato secondo il paradigma della scienza occidentale, a queste popolazioni è di fatto negata ogni forma di vero riconoscimento e protezione». Si tratta del solito giochino ideologico che gioca sulla confusione tra comune e res nullius (di nessuno), «permette così di giustificare, come ai tempi delle enclosures, la privatizzazione di un patrimonio comune» (p. 33).

E se i campi del sapere sono uno dei terreni sui quali l’appropriazione del Comune sembrava essere non eseguibile, lo sviluppo e il rinforzo dei diritti di proprietà intellettuale, agiscono metaforicamente come l’imporsi di nuove recinzioni che permettono al capitale di far continuare il predominio della merce e di catturare plus valore anche per mezzo dei meccanismi della rendita.

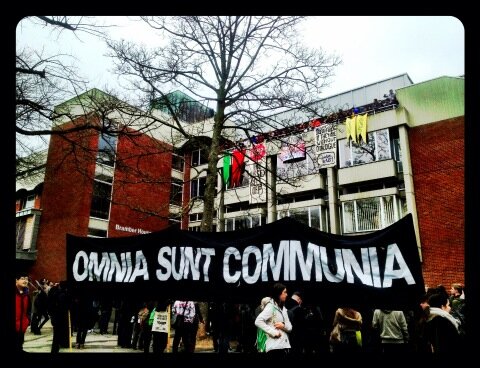

L’appartenenza di una cosa, materiale o immateriale che sia, ai Beni Comuni non è un dato a priori, ma il risultato delle forme storiche nelle quali si presenta il lavoro che produce i beni stessi. Questo permette anche il passaggio da bene appropriabile e alienabile a bene comune. Esemplificativa la vicenda napoletana dove la Giunta Comunale ha deliberato che alcuni immobili occupati sono “spazi che per la loro stessa vocazione (collocazione territoriale, storia, caratteristiche fisiche) sono divenuti di uso civico e collettivo per il loro valore di beni comuni” (delibera 446 del 1 giugno 2016). L’appellativo di spazio liberato, va allora a sostituire quello di spazio occupato. Il comune di Napoli, in un’altra delibera, afferma che “al fine di tutelare le generazioni future, garantisce il pieno riconoscimento dei beni comuni in quanto funzionali all’esercizio di diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico”.

L’appartenenza di una cosa, materiale o immateriale che sia, ai Beni Comuni non è un dato a priori, ma il risultato delle forme storiche nelle quali si presenta il lavoro che produce i beni stessi. Questo permette anche il passaggio da bene appropriabile e alienabile a bene comune. Esemplificativa la vicenda napoletana dove la Giunta Comunale ha deliberato che alcuni immobili occupati sono “spazi che per la loro stessa vocazione (collocazione territoriale, storia, caratteristiche fisiche) sono divenuti di uso civico e collettivo per il loro valore di beni comuni” (delibera 446 del 1 giugno 2016). L’appellativo di spazio liberato, va allora a sostituire quello di spazio occupato. Il comune di Napoli, in un’altra delibera, afferma che “al fine di tutelare le generazioni future, garantisce il pieno riconoscimento dei beni comuni in quanto funzionali all’esercizio di diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico”.

Il terzo capitolo affronta una situazione, quella contemporanea, nella quale la cosiddetta parte immateriale del capitale ha superato quella materiale nello stock globale. E dove quello che viene chiamato capitale immateriale e intellettuale è di fatto incorporato negli uomini. Per questo si parla di biopolitica di psicopolitica, di anima al lavoro, o di «biocapitalismo cognitivo, dove con questo termine si vuole indicare come tutti i tempi di vita, il Comune umano nelle sue forme essenziali, sarebbero ormai messe direttamente o indirettamente al servizio della valorizzazione del capitale» (p. 185). Concetti che di fatto cercano di svelare l’operazione di appropriazione, se non rapina, che il capitale cerca di mettere in atto su un versante che, essendo nuovo, è più scoperto e meno protetto. Il profitto può essere estratto non soltanto dalla fase produttiva, ma anche da quella riproduttiva. Il terreno delle lotte diventa allora quello per una riappropriazione del tempo che va verso il salario socializzato (comprese pensioni, indennità di disoccupazione, ecc.). Secondo gli autori bisogna anche «rovesciare la logica che lega strettamente il reddito all’impiego salariato, facendo del secondo la precondizione del primo» (p. 208). Per essi occorre anche sganciare il reddito dall’ambito della produzione materiale, in vista di un lavoro che non produce merci e quindi non produce ricchezze mercantili, ma che può produrre altri tipi di ricchezze che dovranno giustamente ed egualmente permettere di accedere ad un giusto reddito.

La rapacità del capitale, non risparmia ovviamente i beni comuni connessi al settore immobiliare che

«è infatti l’oggetto di una potente dinamica di enclosures e di attività speculative intense. Esse fanno lievitare la rendita a vantaggio di una élite finanziaria di imprenditori che controlla le politiche di regolazione del territorio e pianifica la gentrificazione dei centri vitali delle metropoli. Ne risulta l’espulsione o comunque la degradazione delle condizioni di vita dei soggetti più giovani, precari e dinamici del cognitariato e della cosiddetta classe creativa» (p. 86).

Il quinto e ultimo capitolo (Vercellone e Giuliani) indaga quella che potremmo chiamare economia della conoscenza (oggi economia del digitale) tra dinamica dei commons e nuove enclosures. Su questo terreno occorre da subito notare che – a differenza dei beni materiali – la conoscenza e “il prodotto” digitale non si distruggono con l’uso. Questo carattere, messo in evidenza dagli autori, potrebbe farci aprire un’ampia riflessione sui concetti relativi alla proprietà di detti beni, aprendoli all’uso comune. Dove la discussione non poteva non affrontare il tema dei brevetti – che perdurano e si moltiplicano – nonostante siano considerati inutili anche da autori di ispirazione liberista (M. Boldrin e D. K. Levine, abolire la proprietà intellettuale, Laterza 2012).

Ma l’appropriazione non finisce qui. Anche il comparto delle piattaforme dell’economia cosiddetta collaborativa (sharing economy) nella quale alcune aziende tipo Uber, Blablacar, Airbnb, sono riuscite a imporsi come intermediari non aggirabili estraendo profitti sull’interazione di una moltitudine iniziale di semplici cittadini pronti a condividere singoli beni, a mettere cioè in comune alcuni aspetti delle loro proprietà.

Per una conclusione in termini programmatici, ma anche di sfida da dover affrontare, uno degli elementi fondamentali sarà «la presa di coscienza collettiva del legame inscindibile esistente tra la crisi ecologica, la riemersione dei cosiddetti commons tradizionali fondiari e la conoscenza quale elemento comune che fonda e rende possibile la costruzione sociale di qualsiasi tipo di commons» (p. 211). Ad esempio i commons rurali non sono elementi residuali di un passato ora inutile, ma possono costituire elementi vitali mettendo a disposizione tutta una serie di conoscenze olistiche della natura (dell’ambiente) di stretta attualità, «destinate a svolgere un ruolo sempre più centrale nella transizione ecologica» (ibidem).

Carlo Vercellone, Francesco Brancaccio, Alfonso Giuliani, Pierluigi Vattimo, Il comune come modo di produzione- Per una critica dell’economia politica dei beni comuni, ombre corte, Verona 2017, pagine 231, € 20.00.

*Gilberto Pierazzuoli

Gilberto Pierazzuoli

Ultimi post di Gilberto Pierazzuoli (vedi tutti)

- Le AI e il gioco del Ripiglino - 18 Gennaio 2024

- I consigli di lettura di Gilberto Pierazzuoli - 24 Dicembre 2023

- Le AI e la voce - 12 Dicembre 2023