Il gioco del ripiglino

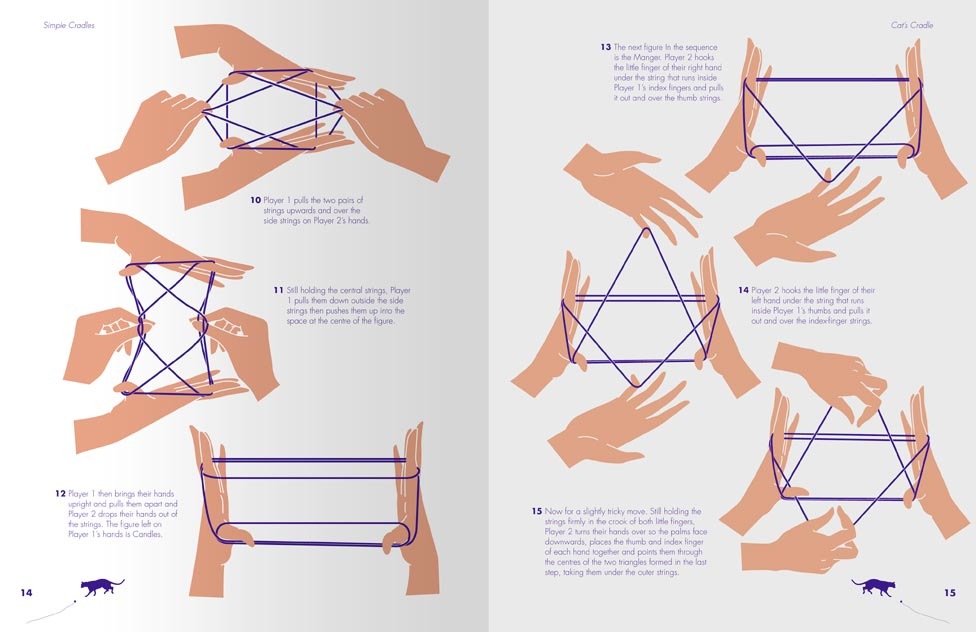

Per parlare di un testo di Donna Haraway, occorre inizialmente parlare del suo stile. Si potrebbe dire che è immaginifico e creativo anche dal punto di vista del linguaggio che trova in Haraway una contributrice che fornisce nuovi lemmi (anche locuzioni) coniati appositamente per costruirci sopra dei dispositivi di pensiero che possono andare al di là delle potenzialità precedentemente offerte. Oltre i luoghi comuni, dentro una nuova possibilità di narrazione, per uscire dalle contraddizioni e dai veicoli ciechi nei quali le emergenze ci cacciano. Ma fa ancora di più. Non si tratta di un semplice cambio di paradigma, non si tratta di costruirne uno che una volta per tutte sostituisca quello vecchio. Si tratta di mettere in piedi una macchina generatrice di racconti che si rinnovano continuamente al mutare dei soggetti e delle relazioni che, più che definirli, li invischiano in ambienti sempre in divenire. Tesse trame complesse lavorando a mano, anzi a più mani, su quel telaio virtuale che è il gioco del ripiglino (vedi figura), che, nella mitopoiesi Navajo, disegna costellazioni. Una cosmogonia mitica, per una cosmopolitica attuale (Haraway cita spesso Isabelle Stengers e il suo concetto di cosmopolitica: luogo nel quale le decisioni devono avvenire in presenza di tutti coloro che ne subiranno le conseguenze). Le costellazioni non esistono di per sé sono soltanto anch’esse fili che uniscono stelle in funzione di un’immagine, in funzione della possibilità di un racconto. E le stelle, i nodi del ripiglino, non sono fisse/fissi: sono il prodotto di un gesto, di più di un gesto, di una o più persone: i disegni più complessi si fanno a più mani. Fili che costituiscono una rete, che intrecciano racconti nel mondeggiare FS. L’acronimo FS sta per FantaScienza, Femminismo Speculativo, Fabula Speculativa, Fatto Scientifico. «I mondi FS non sono contenitori sono pratiche di modellamento, co-creazioni rischiose, fabule speculative» (p. 30).

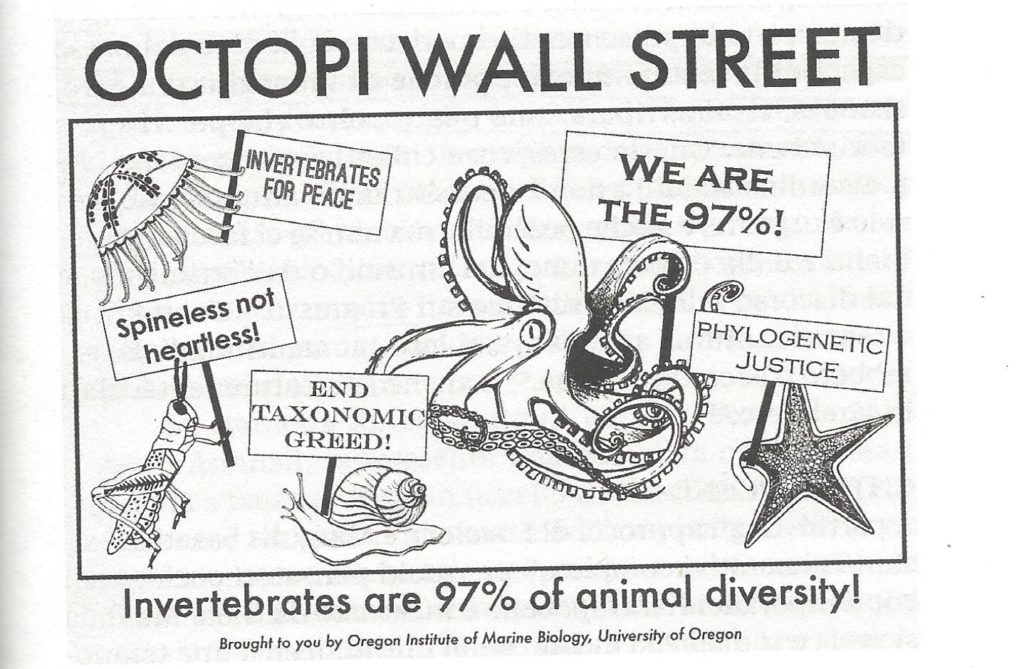

Non un altro paradigma, ma un generatore di altri paradigmi, è quello che bisogna pensare. Ma bisogna anche capire «con quali idee pensiamo altre idee». L’emergenza di fronte alla quale ci troviamo, ci complica le cose. Un’emergenza a più nomi. Antropocene, il termine è diventato di moda, tanto da esondare l’ambito di riferimento per il quale è stato coniato. Racconta l’ingresso in una nuova era geologica, quella nella quale l’umanità marca la terra con una traccia indelebile della sua esuberante presenza (anche se Haraway pensa che l’Antropocene sia un momento di passaggio più che un’epoca, simile all’estinzione di massa tra il Cretaceo e il Paleocene). Poi, più avanti, dichiara che l’Antropocene come strumento non è adeguato a rendere conto degli eventi in corso e nemmeno a immaginare un modo per uscire fuori dalla situazione nella quale si trova il pianeta. Giocando con la stessa genealogia, Haraway riprende allora il Piantagionocene di Anna Tsing per focalizzare l’attenzione sui danni causati all’ecosistema dalle monoculture, specie nei paesi in via di sviluppo. Ma anche il Capitalocene di Jason Moore a testimoniare una responsabilità non di un generico antropos ma di una società basata su un modo di produzione disastroso come il capitalismo. Ma ancora non basta. Ecco lo Chthulucene termine che ruota su una etimologia fantastica e su suggestioni che richiamano una possibilità di narrazione complessa. Il primo rimando è alla creatura di Lovecraft il cui nome, seppur con una grafia diversa, si pronuncia nello stesso modo. Poi ai mondi ctoni dal greco chthonios: sotterraneo, della terra, a evocare la morte e la rinascita testimoniata dalle creature della mitologia greca che popolano quel mondo. Poi al Pimoa Cthulhu, un ragno che vive sotto i tronchi degli alberi nelle foreste di sequoia delle contee di Sonoma e Mendocino, per fare un rimando al pensiero tentacolare: zampe di ragno e tentacoli di polpi che vivono in simbiosi con altre creature. «Gli esseri tentacolari non sono figure incorporee: sono celenterati, ragni, esseri dotati di dita come gli umani e i procioni, sono polpi, meduse, sfarzi neurali, entità fibrose, esseri flagellati, fasci di miofibrilla, grovigli infeltriti microbici e micotici, rampicanti che si allungano, radici che si gonfiano, viticci che si arrampicano e si protendono in avanti» (p. 53).

Non un altro paradigma, ma un generatore di altri paradigmi, è quello che bisogna pensare. Ma bisogna anche capire «con quali idee pensiamo altre idee». L’emergenza di fronte alla quale ci troviamo, ci complica le cose. Un’emergenza a più nomi. Antropocene, il termine è diventato di moda, tanto da esondare l’ambito di riferimento per il quale è stato coniato. Racconta l’ingresso in una nuova era geologica, quella nella quale l’umanità marca la terra con una traccia indelebile della sua esuberante presenza (anche se Haraway pensa che l’Antropocene sia un momento di passaggio più che un’epoca, simile all’estinzione di massa tra il Cretaceo e il Paleocene). Poi, più avanti, dichiara che l’Antropocene come strumento non è adeguato a rendere conto degli eventi in corso e nemmeno a immaginare un modo per uscire fuori dalla situazione nella quale si trova il pianeta. Giocando con la stessa genealogia, Haraway riprende allora il Piantagionocene di Anna Tsing per focalizzare l’attenzione sui danni causati all’ecosistema dalle monoculture, specie nei paesi in via di sviluppo. Ma anche il Capitalocene di Jason Moore a testimoniare una responsabilità non di un generico antropos ma di una società basata su un modo di produzione disastroso come il capitalismo. Ma ancora non basta. Ecco lo Chthulucene termine che ruota su una etimologia fantastica e su suggestioni che richiamano una possibilità di narrazione complessa. Il primo rimando è alla creatura di Lovecraft il cui nome, seppur con una grafia diversa, si pronuncia nello stesso modo. Poi ai mondi ctoni dal greco chthonios: sotterraneo, della terra, a evocare la morte e la rinascita testimoniata dalle creature della mitologia greca che popolano quel mondo. Poi al Pimoa Cthulhu, un ragno che vive sotto i tronchi degli alberi nelle foreste di sequoia delle contee di Sonoma e Mendocino, per fare un rimando al pensiero tentacolare: zampe di ragno e tentacoli di polpi che vivono in simbiosi con altre creature. «Gli esseri tentacolari non sono figure incorporee: sono celenterati, ragni, esseri dotati di dita come gli umani e i procioni, sono polpi, meduse, sfarzi neurali, entità fibrose, esseri flagellati, fasci di miofibrilla, grovigli infeltriti microbici e micotici, rampicanti che si allungano, radici che si gonfiano, viticci che si arrampicano e si protendono in avanti» (p. 53).

Così come le reti dell’universo digitale: tutte figure di filo, dice Haraway, che non dimentica il Cyborg dei suoi lavori precedenti ai quali  adesso bisogna aggiungere una quantità di creature plurindividuali e mondi mondeggianti. Ecco Gaia ripresa da Stengers. L’intrusione di Gaia nelle nostre faccende è un evento radicalmente materialista che raccoglie moltitudini. Gaia non è una persona, non è una risorsa da sfruttare, non è una nutrice, «ma un insieme di fenomeni sistemici complessi che formano un pianeta vivente» (p. 69). Perché la agenzialità non è una prerogativa umana. «[…] Il compito nella vita e nella morte è non fare finire il racconto, il divenire del mondo […], diventare umano, diventare humus, diventare terrestre, assume tutta un’altra forma: la forma serpeggiante del con-divenire» (p. 64).

adesso bisogna aggiungere una quantità di creature plurindividuali e mondi mondeggianti. Ecco Gaia ripresa da Stengers. L’intrusione di Gaia nelle nostre faccende è un evento radicalmente materialista che raccoglie moltitudini. Gaia non è una persona, non è una risorsa da sfruttare, non è una nutrice, «ma un insieme di fenomeni sistemici complessi che formano un pianeta vivente» (p. 69). Perché la agenzialità non è una prerogativa umana. «[…] Il compito nella vita e nella morte è non fare finire il racconto, il divenire del mondo […], diventare umano, diventare humus, diventare terrestre, assume tutta un’altra forma: la forma serpeggiante del con-divenire» (p. 64).

La terra dello Chthulucene in divenire è simpoietica (dal greco συμ, sim, per insieme e ποίησις, poiesis, inventare, creare) non autopoietica. «La poiesi è sinctonica [altra costruzione su basi di etimologia fantastica: “insieme” più “ctonio”], simpoietica, sempre abbinata ad altro, senza unità di partenza che interagiscono di conseguenza» (p. 54) A testimoniare la capacità di apertura che le figure di Haraway producono. Certo c’è una difficoltà iniziale a prendere confidenza con questo vocabolario, ma dopo incredibilmente si riescono a concepire concetti, racconti e narrazioni terribilmente coinvolgenti e straordinariamente esplicative di una possibilità del pensiero; possibilità che riesce poi anche a fare presa, a spostare la materia: una mitologia performativa. Haraway dichiara infatti il suo essere materialista, accomunandolo con altri pensatori/trici immaginifici come Latour e Stengers. Come del resto non nasconde l’essere debitrice al marxismo, all’ecosocialismo, al femminismo e a tutti i movimenti di lotta che pensano che un altro mondo è possibile. Un altro modo per vivere nel mondo ed essere com-parte della vita che lo anima. Haraway cita l’intervento di Brad Werner (ingegnere dei sistemi complessi) alla conferenza dell’American Geophysical Union dove dice: «Volendo restare in un ambito prettamente scientifico, il capitalismo globale ha provocato un impoverimento delle risorse così rapido, conveniente e privo di ostacoli che, in reazione a ciò, i “sistemi Terra-umani” stanno diventando pericolosamente instabili» (p. 74). Perciò, ha aggiunto, l’unica cosa scientifica da fare è una rivolta. Ma finché il Capitalocene verrà raccontato con il linguaggio del marxismo fondamentalista, con tutte le derive e i corollari che rimandano alla Modernità, al Progresso e alla Storia, si perderà l’efficacia del termine. «Marx è stato più bravo» dichiara Haraway e aggiunge: «tanti critici e teorici culturali marxisti, nei loro momenti migliori, sarebbero d’accordo con me. E anche le creature tentacolari lo sarebbero» (p. 80).

Il fatto è che l’individualismo, il genere, lo specismo, a uno sguardo più profondo, non hanno senso. Siamo ibridi e simbionti, connessi in un reticolo complesso con altre cosiddette specie. Intrecciati in un mondeggiare inestricabile e in con-divenire. Con quali occhi osservare il mondo e le distruzioni? Non ci sono scuse. Ma occorre pensare con un pensiero che è da fare. «Cosa succede quando l’eccezionalismo umano e l’individualismo utilitarista dell’economia politica classica diventano impensabili nelle discipline e interdiscipline scientifiche più avanzate? Impensabili davvero: con loro, non è possibile pensare» (p. 87). Ed è «importante capire quali concetti pensano altri concetti e viceversa» (p. 135). Non bisogna deambulare mesti e increduli tra le rovine del capitalismo, occorre appropriarsi e scorporarsi tra quelle rovine costruendo reti di filo per riannodare brandelli di senso. Haraway cita Anna Tsing quando parla di «mondi per cui vale la pena lottare» (p. 139).

Un termine che scavalca l’individualismo in funzione dei legami simpoietici (la simpoiesi sono le azioni di coinvolgimento che un ente complesso può mettere in atto) è l’olobionte. È quell’ente di cui parlavo sopra. È di nuovo una costruzione etimologica fantastica: da ὅλος (olos) tutto, intero, totale. Un tutt’uno in divenire oltre l’uno e oltre l’individuo. Le creature non precedono le loro relazioni, si costituiscono a vicenda, anche dal punto di vista semiotico e ovviamente non ontologico. Producono materiale semiotico, materiale d’uso e interfacce per coinvolgimenti aperti a partire dagli esseri precedenti. «Assomigliano più a nodi di relazioni intra-attive diversificate all’interno di sistemi dinamici complessi piuttosto che a entità di una biologia composta da unità preesistenti legate tra loro in interazioni che si possono concepire solo in forma di competizione o di cooperazione» (p. 90). Haraway cita Lynn Margulis, una biologa che insieme ad altri ha iniziato ad abbandonare i dettami dell’individualismo. Per dare un esempio di queste complessità collaborative Margulis descrive il protozoo mixotricha paradoxa: a un primo sguardo sembra un ciliato unicellulare che si sposta in un liquido, ma a più ingrandimenti si vede «che consiste di cinque creature distinte […], dentro ogni cellula nucleata, dove ci si aspetterebbe di trovare mitocondri, ci sono tanti batteri sferici. Sulla superficie ci sono 250.000 Trepoloma spirochetaes e un contingente altrettanto numeroso di grossi batteri» (p. 93) e così via in una moltiplicazione di esseri con funzioni distinte. Haraway ha una laurea in zoologia e in filosofia. Le sue conoscenze sui risultati degli studi di biologia, le hanno aperto tutto un mondo di possibilità che mettono in discussione alla radice il nostro concetto di individuo. Nel testo ci sono molti esempi come quello di una lumaca di mare che vive in simbiosi con un tipo particolare di alghe di cui si ciba, riuscendo a immagazzinare i loro cloroplasti, tanto da potersi successivamente nutrire tramite la fotosintesi per diversi anni.

Un termine che scavalca l’individualismo in funzione dei legami simpoietici (la simpoiesi sono le azioni di coinvolgimento che un ente complesso può mettere in atto) è l’olobionte. È quell’ente di cui parlavo sopra. È di nuovo una costruzione etimologica fantastica: da ὅλος (olos) tutto, intero, totale. Un tutt’uno in divenire oltre l’uno e oltre l’individuo. Le creature non precedono le loro relazioni, si costituiscono a vicenda, anche dal punto di vista semiotico e ovviamente non ontologico. Producono materiale semiotico, materiale d’uso e interfacce per coinvolgimenti aperti a partire dagli esseri precedenti. «Assomigliano più a nodi di relazioni intra-attive diversificate all’interno di sistemi dinamici complessi piuttosto che a entità di una biologia composta da unità preesistenti legate tra loro in interazioni che si possono concepire solo in forma di competizione o di cooperazione» (p. 90). Haraway cita Lynn Margulis, una biologa che insieme ad altri ha iniziato ad abbandonare i dettami dell’individualismo. Per dare un esempio di queste complessità collaborative Margulis descrive il protozoo mixotricha paradoxa: a un primo sguardo sembra un ciliato unicellulare che si sposta in un liquido, ma a più ingrandimenti si vede «che consiste di cinque creature distinte […], dentro ogni cellula nucleata, dove ci si aspetterebbe di trovare mitocondri, ci sono tanti batteri sferici. Sulla superficie ci sono 250.000 Trepoloma spirochetaes e un contingente altrettanto numeroso di grossi batteri» (p. 93) e così via in una moltiplicazione di esseri con funzioni distinte. Haraway ha una laurea in zoologia e in filosofia. Le sue conoscenze sui risultati degli studi di biologia, le hanno aperto tutto un mondo di possibilità che mettono in discussione alla radice il nostro concetto di individuo. Nel testo ci sono molti esempi come quello di una lumaca di mare che vive in simbiosi con un tipo particolare di alghe di cui si ciba, riuscendo a immagazzinare i loro cloroplasti, tanto da potersi successivamente nutrire tramite la fotosintesi per diversi anni.

Abbiamo parlato di narrazioni che agiscono sul tessuto relazionale creando alleanze e nuovi attori in un intrico di fili che dà un nuovo senso al concetto di abitare. Una narrazione e un gioco, un videogioco realmente prodotto, si tratta di Never Alone (mai solo): si chiamano Iñupiaq, e sono la popolazione nativa dell’Alaska di cui Never Alone (Kisima Ingitchuna nella lingua dei nativi) ci racconta la storia. Questo titolo ci dà la possibilità di accompagnare la piccola protagonista Nuna e la sua bella e dolcissima volpe artica nel loro viaggio alla ricerca delle cause della tempesta di neve del secolo, che sta tenendo sotto scacco il suo villaggio e i suoi abitanti. Haraway dice: «Le ontologie dei sistemi informatici digitali, gli spiriti aiutanti, le bambine e le volpi bioculturali devono fare il gioco della matassa [il ripiglino] con destrezza e serietà affinché “never alone”, questo “mai da soli” acquisti il suo pieno significato» (p. 127).

«Siamo compost, non postumani; abitiamo l’humusità non l’umanità» (p. 140) e «Generare parentele, non bambini» (p. 147) sono i nuovi slogan che Haraway propone. A prima vista sembrano affermazioni più deboli nel fare presa, di quella uscita dal suo lavoro precedente: «Meglio Cyborg che Dea!». Ma forse la Haraway del “Manifesto Cyborg” stava ponendo l’attenzione al non senso che il concetto di genere costituiva nel momento nel quale le ibridazioni semantiche e materiali tra bios e macchine sconvolgevano il concetto stesso di individuo. Qui l’attenzione, oltre che al genere, è tutta nel riuscire a pensare una via di uscita dal capitalismo. A pensare un modo diverso di abitare. Anna Tsing suggerisce che la soglia tra Olocene e Antropocene potrebbe essere la distruzione dei refugia nei quali abitare – m anche, come abbiamo visto, coabitare, umani e non umani – a causa di eventi catastrofici come la desertificazione, la deforestazione ed altro, trovandosi così in sintonia con l’idea di Jason Moore che la natura a buon mercato (base del modo di produzione capitalista) sia giunta a termine, con l’effetto di rendere ancora più devastante il suo uso residuo. I problemi che Haraway ci costringe a prendere in considerazione si sono moltiplicati. Non ci sono soltanto i conflitti di genere e quelli – ovviamente connessi – sociali. C’è il fatto che il mondo come lo abbiamo pensato con gli strumenti che il sistema mondo ci metteva a disposizione, è ormai compromesso. E il colpo d’occhio, di un nuovo occhio, si distende sulle rovine di quel mondo. I problemi descritti con il vecchio vocabolario sono sì sociali, di genere e ambientali, ma anche demografici. Occorreva «svelare la natura immaginaria dei presunti vincoli naturali della sessualità e del genere, della razza e delle nazioni; ma smantellare definitivamente il principio distruttivo e ancora diffusissimo della necessità “naturale” di un vincolo tra la parentela e una riproduttività biogenetica basata sul modello dell’albero genealogico è diventata una delle battaglie principali dei Bambini del Compost» (p. 157) dice Haraway. Ecco che le proposte immaginifiche e narrative sulle quali si conclude il suo testo, diventano un invito e un suggerimento a produrne e per produrne di altre, avendo bene in mente e facendole sottostare alla loro intrinseca capacità di fare presa. Un’ultima considerazione sempre sul versante demografico nel quale – tra le soluzioni sempre gettonate c’era la contrazione delle nascite che quasi sempre consisteva in una politica del figlio unico – il racconto di Haraway apre invece anche alla possibilità di pensare a una genitorialità più diffusa e più numerosa attraverso la quale imbastire un’altra possibile narrazione.

Concludo ricopiando parte della nota 18 a pagina 238.

«Per formare alleanze è necessario riconoscere specificità, priorità e urgenze. Alicia Garza, che ha creato #BlackLivesMatter con Patrisse Cullors e Opal Tometi come chiamata alle armi, ha scritto un resoconto molto potente sulla storia dell’hashtag e sul movimento che ne è nato, tenendo conto di tutti gli sforzi per delegittimarlo nel nome di una presunta (e falsa) parentela universale anziché su alleanze responsabili volte a celebrare e umanizzare le vite Nere. […] Quando i Neri si liberano, tutti si liberano, ma questo richiede un focus sulle vite Nere, perché la loro degradazione e umiliazione costante è un fondamento della società Americana».

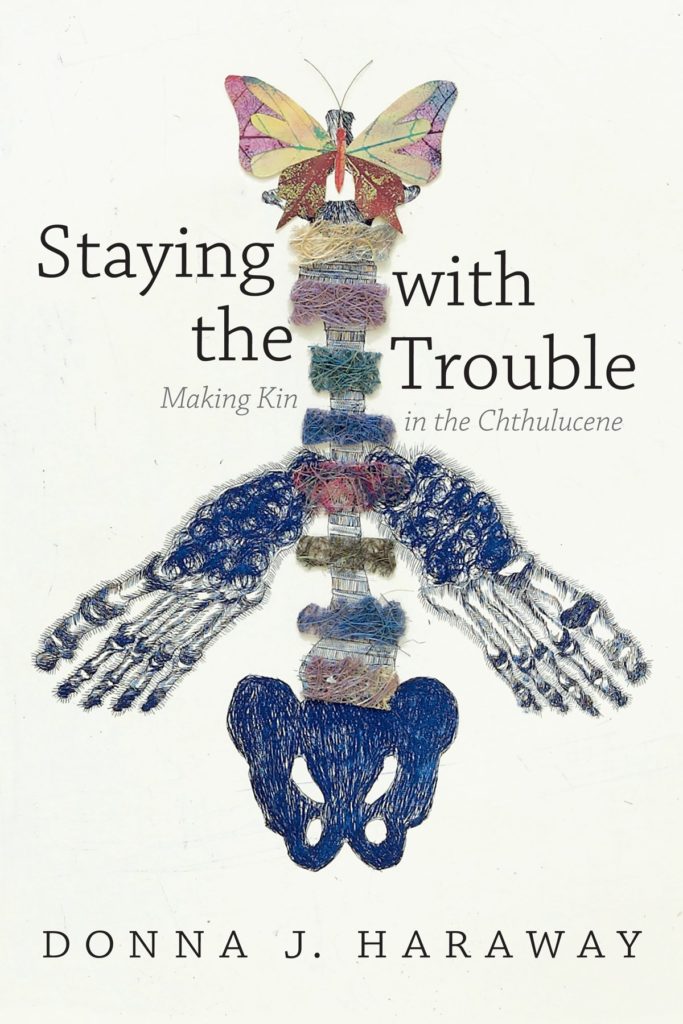

Donna Haraway, Chthulucene – sopravvivere in un pianeta infetto, Nero, Roma 2019, pagine 284, € 20.00

*Gilberto Pierazzuoli

Gilberto Pierazzuoli

Ultimi post di Gilberto Pierazzuoli (vedi tutti)

- Le AI e il gioco del Ripiglino - 18 Gennaio 2024

- I consigli di lettura di Gilberto Pierazzuoli - 24 Dicembre 2023

- Le AI e la voce - 12 Dicembre 2023