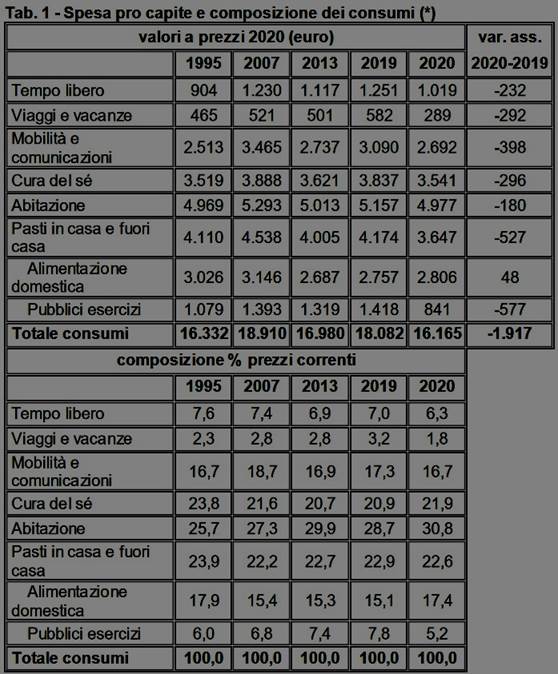

Confcommercio in una nota sulle variazioni di spesa per i consumi esprime tutta la sua preoccupazione per la dinamica dovuta alla crisi del covid-19. Per mostrare la gravità di essa vengono comparati i volumi di spesa pro-capite di 5 anni: 1995, 2007, 2013, 2019, 2020 – evidentemente presupponendo che il trend dei primi sei mesi dell’anno corrente si estenda per la parte restante di esso.

Il messaggio di base è che il 2020 vede una contrazione preoccupante rispetto ad un andamento precedente di espansione. E nessuno si stupirà del fatto che la quarantena di marzo-maggio, nonché le incertezze sui viaggi ed il restringimento dei redditi delle famiglie abbia compresso i consumi; d’altronde è una preoccupazione rilevante per una associazione di categoria che rappresenta imprese dei settori commercio, turismo, servizi. In ogni caso lo studio si mostra ottimistico sul ritorno alla «normalità»: le abitudini ai viaggi, al mangiar fuori ecc. sono consolidate ed appena torneranno i soldi ridecolleranno. Chi scrive ritiene che sarebbe lecito avere qualche dubbio in più in merito, ma la questione merita un’analisi più complessa.

Quello che si desume dalle cifre fornite dallo studio è anche il trend dei consumi pre-Covid. Come mostra la figura 1, se in termini assoluti fra 1995-2019 le spese sembrano galoppare, in termini relativi (cioè come %) la situazione pare assai più deprimente: tutte le categorie restano abbastanza statiche, con oscillazioni di pochi punti percentuali: meno per tempo libero, meno per cura di sé, meno per alimentazione. Aumentano viaggi, mobilità e – soprattutto – spese per l’abitazione.

Se si guarda ad un altro grafico contenuto nel medesimo studio si vede con maggiore nettezza la crescita delle «spese obbligate», cioè i costi incomprimibili senza serie conseguenze: affitto, bollette, spese sanitarie ecc.

Quindi circa quattro punti percentuali sono migrati verso le spese di necessità – la cui percentuale è tanto maggiore quanto più si è poveri.

Eppure la ricchezza prodotta in Italia è cresciuta: il Pil del paese è passato da 1409 mld a 1615 mld (prezzi costanti in euro del 2010). La ricchezza è aumentata eppure le persone in media è come se fossero più povere. Insomma il crollo odierno dei consumi amplifica una tendenza di lungo periodo, la cui intensità va analizzata per capire quanto possa inficiare una possibile ripresa, e che suggerisce che occorre tamponare l’emergenza pensando al tempo stesso a migliorare quella «normalità» costituita dal mondo «pre-Covid».

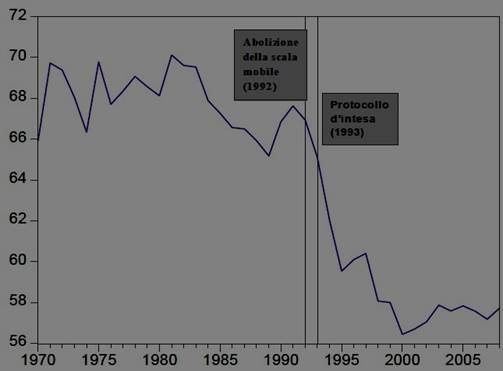

Ma quanto della ricchezza prodotta è andata in tasca alle classi lavoratrici? Secondo molte rilevazioni e studi una quota sempre minore. L’importante articolo di Francesco Pastore, vecchio di 10 anni, indicava un salto verso il basso della quota salari di diversi punti fra il 1992-1993:

Lo studio poneva la correlazione con una caduta della wage share (cioè della fetta di Pil che arriva ai lavoratori) veramente rovinosa con 1) la abolizione della «scala mobile» e 2) la firma del Protocollo di intesa del 1993.

La prima era un meccanismo di indicizzazione dei salari rispetto all’inflazione: se la vita diventa più cara, anche lo stipendio aumenta(va) in misura proporzionale; garantendo tale adeguamento la contrattazione sindacale poteva concentrarsi su altri aspetti (salute, sicurezza, eventuali altri aumenti) avendo una parte del lavoro già fatto.

Il Protocollo di Intesa del 1993 invece è stato il risultato della concertazione fra sindacati, controparti datoriali e governo, nell’estate di tale anno in cui venne stabilita una politica dei redditi funzionale ad abbattere l’inflazione e al «contenimento dei redditi nominali» in nome della competitività delle imprese e del sistema-paese.

Uno dei principi guida della regolazione del mondo del lavoro diventata la flessibilità. Chi ricorda anche vagamente il dibattito dell’epoca potrà rievocare l’insistenza con cui essa diventava la chiave di volta della modernità sfavillante targata Ue; nemmeno il tempo di tradursi in provvedimenti effettivi (pacchetto Treu 1997) che si rivelava solo un miserevole abisso di depressione e sfruttamento. Solo a margine notiamo che le date proposte si collocano nella fase di approvazione del Trattato di Maastricht (firma 7.02.1992, ratifica di tutti 1.11.1993) la cui difesa è diventata un punto d’onore di tutte le sinistre di governo, nonché dei sindacati confederali al gran completo.

E, naturalmente, lavoratori più flessibili significa minori retribuzioni.

Di quanto veniva precarizzata l’esistenza? Secondo i dati EUROSTAT nel 1995 la percentuale di contratti temporanei per la fascia di lavoratori fra 15-64 anni si sarebbe moltiplicata negli anni seguenti, passando da un 5,2% al 13,4% del totale. La incisività sulla fascia di giovani (15-24 anni) diventava invece catastrofica.

Naturalmente sono possibili altri tipi di analisi, per esempio se la percentuale del 13% di lavoratori temporanei corrisponde ai dati ISTAT, questa rivela che c’è un 22% di lavoratori autonomi, molti dei quali sono presumibilmente precari di fatto. E andrebbe anche valutato quanto l’indebolimento delle tutele sul licenziamento illegittimo (cui la riforma di Renzi ha inferto un colpo profondo, recludendo l’obbligo a riassumere nella nicchia delle motivazioni gravate da discriminazione) abbia reso contratti indeterminati soggetti a… rapide risoluzioni.

Ma a prescindere da ulteriori valutazioni peggiorative del dato presente, la crescita di essi negli ultimi 25 anni è un fattore incontrovertibile.

Non deve stupire che varie associazioni di categoria denuncino il crollo dei consumi: i loro associati si basano su di essi per prosperare.

Potrebbe stupire invece la illogicità di chi vedendo tale problema non capisca che una stretta ai salari si traduce in minori consumi, cosa che appare ovvia a chiunque digiuno dalla «triste scienza» (l’economia).

Meno stupore prova chi ha visto molto chiaramente come il sistema ha risposto in passato: sostituendo aumenti salariali con l’indebitamento delle classi subordinate per nutrire il consumo e cercando nuovi profitti con la rendita finanziaria; e modulando la risposta ideologica in modo conforme a tali strategie (nonché premiando l’accademia più scodinzolante rispetto a tale dogmatica). Negli ultimi dieci anni una imponente opera di divulgazione ha permesso a vasti strati di opinione pubblica di capire quanto tale mistificazione sia infondata, senza però sfondare i muri della «stanza dei bottoni» in modo da cambiare strada. Oggi la crisi dovuta al Covid-19 potrebbe creare fratture ancora più profonde nell’oramai logoro edificio del mainstream, mettendolo di fronte al fatto acquisito che una crescita economica stabile e forte può attuarsi solo basandosi su consumi dovuti alla domanda interna derivante da innalzamenti salariali e da una redistribuzione più equa della ricchezza prodotta presso le classi lavoratrici.

*Matteo Bortolon