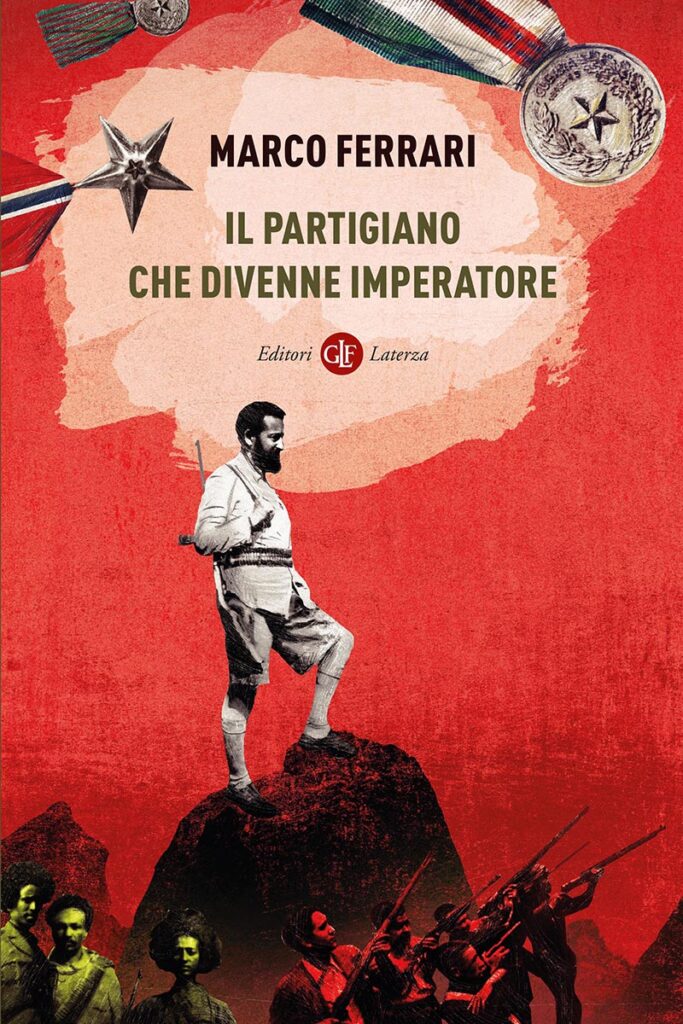

Il partigiano che divenne imperatore è un libro che sarebbe piaciuto al compagno Riccardo Torregiani, di cui celebriamo il decennale della morte. Parla di alcuni antifascisti che lottarono a fianco del popolo etiope, contro l’oppressione criminale dei gerarchi di Mussolini:

“Là dove gli arbegnuoc [i partigiani etiopi] mostravano forte resistenza, allora interveniva l’aviazione con i gas iprite e fosgene, aprendo le porte all’occupazione del territorio conteso con azioni violente di repressione ed eliminazione della popolazione civile, accusata di sostegno ai guerriglieri […] fu lo stesso Hailé Selassié a raccontare come funzionava la terribile pioggia di iprite: Fu uno spettacolo terrificante. Io stesso sfuggii per un caso alla morte. Era la mattina del 23 dicembre e avevo da poco attraversato il Tacazzè, quando comparvero nel cielo alcuni aeroplani. Il fatto, tuttavia, non ci allarmò troppo, perché ormai ci eravamo abituati ai bombardamenti. Quel mattino, però, non lanciarono bombe, ma strani fusti che si rompevano appena toccavano il suolo o l’acqua e il fiume, e proiettavano intorno un liquido incolore. Prima che mi potessi rendere conto di ciò che stava accadendo, alcune centinaia fra i miei uomini erano rimasti colpiti dal misterioso e urlavano per il dolore, mentre i loro piedi nudi, le loro mani, i loro volti si coprivano di vesciche. Altri, che si erano dissetati al fiume, si contorcevano a terra in un’agonia che durò ore. Fra i colpiti c’erano anche dei contadini che avevano portato le mandrie al fiume, e gente dei villaggi vicini….non sapevo come combattere questa pioggia che bruciava e uccideva.”

Il libro è avvincente, scritto con uno stile che sta fra il romanzo, la spy story e il racconto storico, ed è basato su una importante ricerca bibliografica dell’autore Marco Ferrari. Al centro ci sono le gesta del comunista cecinese Ilio Barontini, fondatore e dirigente del Partito comunista d’Italia, e dei compagni Bruno Rolla e Toni Ukmar.

Il libro è avvincente, scritto con uno stile che sta fra il romanzo, la spy story e il racconto storico, ed è basato su una importante ricerca bibliografica dell’autore Marco Ferrari. Al centro ci sono le gesta del comunista cecinese Ilio Barontini, fondatore e dirigente del Partito comunista d’Italia, e dei compagni Bruno Rolla e Toni Ukmar.

«Che ci dia una mano. [chiese a Barontini, Lorenzo Taezaz un funzionario eritreo-etiope] Noi africani non sappiamo combattere, lei ha imparato a difendersi in Italia, ha imparato le tecniche militari in Unione Sovietica, poi è diventato l’eroe di Guadalajara con un capolavoro d’azione. Avrebbe voglia di addestrare i nostri combattenti?» Barontini, di ritorno dalla sfortunata guerra di Spagna, accettò la proposta, e scelse Paulus come nome di battaglia:

“Nella notte cercava di darsi un nome, ma non ne trovava uno giusto per la missione a cui era destinato. Poi gli capitò di vedere una copia della Bibbia su uno scaffale e, aprendola ad una pagina a caso, gli comparve il nome di Paulus. Fu allora che si sentì investito di un ruolo di missionario, così come lo era stato Paolo di Tarso che aveva predicato la fede e la giustizia in Medio Oriente e Asia Minore.”

Così lo sloveno Toni Ukmar e Bruno Rolla da Arcola, un piccolo paese della Val di Magra, assunsero rispettivamente i nomi di Johannes e Petrus. In fondo al libro c’è l’unica foto rimasta di questi “3 apostoli” degli etiopi. Barontini fu nominato viceimperatore d’Etiopia dal Negus Hailé Selassié, chiamato anche ras Tafari, “colui che è temuto”, per facilitargli l’arduo compito di aiutare la popolazione etiope:

“Queste sono le credenziali dell’imperatore, queste sono le lettere in amarico per i ras che incontrerete scritte su fazzoletti di seta. I nostri ras vedendoli capiranno che agite per conto del Negus e che vi spetta tutto l’aiuto e l’appoggio di cui avete bisogno in questa difficile missione».

Difatti “da quando era stato formalmente nominato viceimperatore, non vi era ras o fitaurari (comandante dell’avanguardia fedele al Negus) o barambaras (comandante di un forte o di una zona) che non gli portasse rispetto o che entrasse in conflitto con gli altri, pratica assai nota tra gli etiopi. Persino i terribili sciftà lo rispettavano.”

Le difficoltà non mancavano, a partire dal fatto che ogni tribù era separata dall’altra, dal metodo di guerra arcaico, dall’approvvigionamento dei viveri:

“Giunti nel Goggiam meridionale a cospetto del degiac Mangascià Giamberiè, il comunista livornese si persuase subito dei contrasti che esistevano tra i diversi ras locali, alcuni favorevoli al Negus, altri contrariati dalla sua fuga in Europa. Vecchi rancori si sovrapponevano a nuove rivalità, incentivate anche dalla politica del viceré italiano che prometteva mari e monti a tutti coloro che rinunciavano alla resistenza accettando il dialogo con gli occupanti. Barontini intuì pure che i ras locali erano in lite tra loro per la successione a Hailé Selassié considerato non all’altezza della situazione.”

“Il vostro metodo di guerra sentenziò, Barontini è sbagliato, siete degli incoscienti, non sapete valutare il reale pericolo, l’euforia che precede i vostri attacchi porta solo alla decimazione, sparate a caso, non siete organizzati, non conoscete i metodi per fabbricare ordigni. Non avere paura non è indice di intelligenza tattica. Puntare dritti al nemico poi è da sconsiderati.”

E poi “meglio mangiare un coccodrillo che morire di fame! […] Ogni tanto, scherzando con i capi tribù, esclamava: «Boia dé, ma un po’ di zucchero mai». E poi, quasi assaporando nell’aria, sospirava: «Se si vince la guerra v’insegno a fa’ il ponce, rum fantasia, zucchero semolato e buccia di limone. Si porta tutto a bollore e si colma il gottino, con un buon caffè ristretto e vai!». Quando aveva delle discussioni politiche con i ras locali, lui replicava alla livornese: «Ogni testa dura trova ‘r su’ scoglio».”

Il momento più doloroso

“Il momento più doloroso per Barontini era quando giungeva in un villaggio appena attaccato dall’aviazione italiana. L’odore dei gas si sentiva già a distanza di alcune miglia. L‘iprite, contenuta in bombe C500T, esplodeva a un’altezza di circa 250 metri e si spargeva in minute goccioline in un’ellisse di 500 metri per 100 metri, depositandosi sulla pelle di uomini e animali, provocando profonde ed estese ustioni. Gli indigeni non sapevano cosa fosse e come si potesse curare. Chi sopravviveva andava a lanciare l’allarme e spesso i partigiani erano i primi a dare soccorso ai poveri sventurati che erano riusciti a salvarsi con devastanti piaghe e vesciche sul corpo. Sul terreno restavano i corpi di quelli che non ce l’avevano fatta, annientati dal gas venuto dal cielo che aveva occluso i loro respiri. Per completare l’opera, gli aerei sorvolavano il villaggio a bassa quota mitragliando i feriti o lanciando bombe che distruggevano ogni forma di vita.”

La taglia

“Non era passato molto dall’arrivo dei «tre apostoli» che radio Addis Abeba lanciò la caccia ai «terroristi bianchi», promettendo una sostanziosa “taglia. L’unica fotografia disponibile era quella di Barontini, considerato il capo bianco che dirigeva la resistenza. La sua testa valeva oro, al punto che il governo fascista organizzò delle vere e proprie battute in zone dove era stata segnalata la sua presenza da bande di collaborazionisti, composte da 200-300 agili uomini armati, pronti a tutto, anche a estorcere informazioni con la tortura. Ma Paulus aveva una gran barba, e dunque era irriconoscibile”

Il ritorno

I tre apostoli tornarono portando negli occhi l’esilio, i tormenti dell’esperienza sovietica, la delusione della guerra di Spagna, le sofferenze della guerra in Etiopia, ma continuarono a combattere con valore contro il fascismo. Il partigiano che divenne imperatore, trovò la morte a Scandicci:

“Aveva 53 anni, dopo averne trascorsi dodici in esilio tra Urss, Spagna, Francia, Africa. Al rientro si fece chiamare Dario, anche se a Bologna era conosciuto come Angiolieri e ancora usava il nome di Fanti, ad esempio nella corrispondenza con Togliatti. Organizzò le Squadre di azione patriottica (Sap) e i Gruppi di azione patriottica (Gap) a Torino, a Milano, in Emilia, a Roma. In Emilia-Romagna diresse la lotta di resistenza in qualità di comandante del Cumer (Comando unificato militare Emilia-Romagna), con centro operativo a Bologna.[…] Finita la Seconda guerra mondiale, fece parte della Consulta nazionale e venne eletto nel 1946 deputato del Pci all’Assemblea costituente nella circoscrizione di Pisa, e nel 1948 al Senato della Repubblica, dove fu segretario della commissione Difesa. Il generale Alexander, che era al corrente delle sue attività in Africa, lo decorò con la Stella di Bronzo; Giuseppe Dozza gli conferì il titolo di cittadino onorario della città di Bologna; l’Unione Sovietica gli consegnò il prestigioso ordine della Stella rossa. Dopo sedici anni, aveva ripreso i contatti con la famiglia, andò spesso a casa della moglie e delle figlie a rallegrare la tavola Morì in un misterioso incidente automobilistico a Scandicci nel 1951, all’età di 60 anni, andando al congresso del Pci insieme ai dirigenti comunisti livornesi Leonardo Leonardi e Otello Frangioni. La morte era nascosta in un banco di nebbia.”

Marco Ferrari, Il partigiano che divenne imperatore, Laterza, Bari 2025-pg.192, euro 19

Gian Luca Garetti

Ultimi post di Gian Luca Garetti (vedi tutti)

- Dal papà supereroe al gemello digitale - 27 Maggio 2025

- Il partigiano che divenne imperatore - 13 Maggio 2025

- Dall’Ipnocrazia all’Ateismo cristiano - 15 Aprile 2025