Per un’ecologia anticapitalista del digitale parte 7.2

Avevamo parlato del fatto che ci fossero autori che insistono sul fatto che la crisi ambientale sia un problema che riguarda tutti, ricchi e poveri. Autori come Chakrabarty che insiste nel suo gioco di storie con temporalità e velocità diverse: la storia del pianeta che vede un avvicendarsi di ere documentate nella striatura geologica e quella degli umani, quella di Homo sapiens che usurpa il campo della geologia attraverso l’opera di un’umanità capace non soltanto di dominare gli eventi naturali e gli abitanti della natura, degli spazi non antropizzati, ma della natura stessa, dell’habitat di tutti. Di Chakrabarty sono usciti proprio quest’anno due testi per due case editrici medio piccole come “nottetempo” e “ombre corte”, ma con un catalogo di tutto rispetto dove sono stati tradotti alcuni suoi articoli. Nel volume di nottetempo si tratta di due pezzi uno dei quali, “Clima e capitale: storie congiunte” insiste sulla separazione degli ambiti dove per esempio dice:

Immaginate la realtà controfattuale di un mondo più equamente prospero e giusto formato dallo stesso numero di persone e fondato sullo sfruttamento di energia a basso costo derivata da combustibili fossili: un mondo di questo tipo sarebbe indubbiamente più egualitario e giusto – quantomeno in termini di distribuzione del reddito e della ricchezza – ma la crisi climatica sarebbe peggiore! (p. 114)

Il punto però è un altro. Un mondo di quel genere si basa su una astrattezza: il fatto che gli umani arrivino a una forma di convivenza egualitaria e pacifica tenendo però un atteggiamento nei confronti della natura pensata esterna e sullo sfondo, a disposizione delle bramosie umane e deposito dei loro scarti. La cosa ha già un sapore che non ci convince. Ma le cose si faranno anche più chiare se si pensa che questa operazione che pensa un’umanità che domina la natura è storicamente situata. Questa sì è una tappa fondamentale che ha permesso la nascita del capitalismo. È una scelta indispensabile per la sua nascita, ma è totalmente inutile negli altri casi. Per questo molti autori tendono a retrodatare la nascita del capitalismo, nel senso di individuare i punti attraverso i quali esso abbia potuto mettere a frutto anche tutti quei dispositivi e meccanismi tecnologici dell’evoluzione storica e culturale di una parte della popolazione umana. Seguire il ramo evolutivo del capitalismo che – come nel caso della evoluzione delle specie – non è il punto di arrivo più alto di tutte le possibilità che si potevano presentare, ma uno dei tanti filoni evolutivi, tantoché molti umani non hanno seguito la stessa strada se non in quei casi nei quali sono stati costretti dai primi.

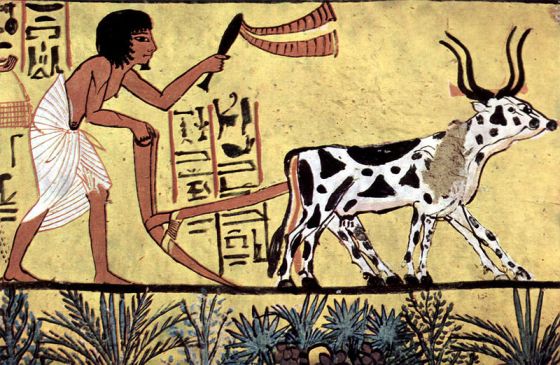

Dal punto di vista ambientale i dispositivi sono allora certamente l’agricoltura (l’agrilogistica di Timothy Mortom), ma non in sé e per sé, si tratta di quelle forme di agricoltura che modificano pesantemente l’ambiente con incendi della foresta per liberare zone libere, con quelle opere di irrigazione che caratterizzano il dispotismo orientale e con le forme di agricoltura intensiva che debuttano con la piantagione coltivata da schiavi.

Certi fenomeni sono connessi a forme di pensiero polarizzate: opposizione natura/cultura, maschio/femmina, corpo/mente. Questa opposizione si fa palese con l’ingresso nella età moderna dove permette di pensare forme di appropriazione della terra che in ambito feudale non era proprietà di nessuno se non del sovrano assoluto che la dava in gestione ai suoi vassalli. Ma il sovrano era sovrano di un popolo tanto che i neonati stati nazionali facevano sì che, in qualche modo, si legassero i sudditi a un territorio, come d’altronde il servo della gleba che dipendeva più dalla terra che non dal signore. Il signor hobbesianamente regnava incorporando tutto il popolo. Il sovrano era il governante, non il proprietario, con le eccezioni delle terre sotto la diretta gestione della nobiltà stessa come per esempio le riserve di caccia, spesso gli unici territori recintati. La natura esterna come sfondo inerte, permette di pensare però a una appropriazione vera e propria. Le terre oltremare venivano così acquisite a totale discapito dei loro abitanti. Alcuni datano l’inizio del capitalismo alla nascita delle piantagioni (Polanyi, poi Braudel, ripresi da Tsint e Haraway) dove chi lavora la terra non ha nessun legame con la stessa e risponde soltanto al nuovo proprietario in quanto schiavo prima e salariato molto dopo. Il mercantilismo nonostante tutta la sua tendenza alla commercializzazione non attaccò mai le salvaguardie che proteggevano questi due elementi basilari della produzione, il lavoro e la terra, dal divenire oggetti di commercio.

L’espropriazione delle terre ai loro abitanti si accompagna a una conversione delle stesse per produzioni estensive: si produce soltanto una cosa come la canna da zucchero o il cotone e non tutto quello che serviva per il sostentamento di chi la coltivava. La natura è esterna agli umani che ne possono usufruire a proprio vantaggio indipendentemente dalle conseguenze. Occorreva rendere schiavi gli indigeni che però spesso erano nomadi e restii a svolgere un lavoro per tutta la giornata e che piuttosto che adattarsi spesso preferivano morire. Ma anche, se non soprattutto, perché occorreva sradicarli da quelle terre. Qui interviene un’altra mossa di prestigiazione, inserire una differenza inesistente prima: i non civilizzati e non cristiani non sarebbero umani. Da qui l’uso dei termini cristiani e umani come sinonimi. Con il capolavoro che poi compie Bartolomé de Las Casas che si batte per dare dignità umana agli indigeni delle Americhe, ma non agli africani. «Il vescovo del Chiapas Bartolomé de las Casas trattò gli effetti dello schiavismo delle popolazioni native, seguendo quello che molti contemporanei ipotizzavano, preferì sostituire gli schiavi nativi con gli africani per alleviare le loro sofferenze» (da Wikipedia) anche se dopo si batté per abolire la schiavitù anche degli africani. Colonialismo e razzismo fanno qui il loro debutto istituendo la categoria dei non strettamente umani (di nuovo una distinzione, che produce un nuova opposizione: noi e gli altri). Per fare funzionare le piantagioni occorreva che chi lavorava la terra non avesse nessun legame con la stessa. Si instaura un regime che può sfruttare la natura senza doverne rendere conto. Ma anche qui non sono gli umani tutti a essere i protagonisti del fatto, i responsabili sono i coloni, i nuovi proprietari delle terre.

Anche il patriarcato, il modo di organizzazione delle società occidentali, ben esemplificato dalla condizione delle donne nella Grecia antica, trova un suo rafforzamento nel passaggio a una forma di produzione basata sul lavoro salariato. Cosa fa infatti il capitalismo industriale? Occulta il lavoro di riproduzione cosicché, adesso, la natura e il lavoro di riproduzione non rientrino, se non in minima parte, nel novero dei costi produttivi. Tutta la riproduzione, quella della forza lavoro e quella della natura, non sono a suo carico.

Il Capitalismo è un modo di produzione energivoro. Qui entriamo in un altro ambito. La serializzazione della produzione scompone il lavoro produttivo in gesti essenziali che possono essere il più delle volte automatizzati sfruttando la forza meccanica alimentata da energie provenienti anche e per la prima volta da materie prime non rinnovabili. Il carbon coke – che è energeticamente più prestante della legna e del carbone prodotto con la legna prima e gas e petrolio successivamente. Sono queste forme di efficienza legate alla rivoluzione industriale, dipendente dall’invenzione della macchina a vapore. Il metodo di produzione capitalistico è legato alle economie di scala che riducono la diversità del prodotto. Si producono tantissime cose tutte eguali o con sfumature minime. Così nell’industria che nell’agricoltura. Questo comporta che non si produca in base alla domanda reale, rispetto cioè a quello che serve realmente, ma in maniera quasi totalmente astratta, tanto da rischiare l’invenduto e lo spreco (vedere i dati sullo spreco alimentare e su quello dell’abbigliamento). Questo fa sì che all’industria manifatturiera si debba affiancare una dedita alla produzione dei bisogni, bisogna produrre consumi indotti. I modelli di sviluppo orientano i modi della sociazione umana. L’allevamento intensivo è energivoro, riduce le tipologie di carni per l’alimentazione umana a poche specie animali allevate in modi così crudeli da rompere il patto coevolutivo tra l’animale umano e quelli “domesticati”: L’allevamento intensivo è poi enormemente inquinante. L’allevamento e l’agricoltura intensiva provocano sprechi e riduzione della biodiversità esponendo gli umani (in questo caso gli umani poveri) a carestie e ad altri eventi catastrofici. Questo anche perché chi produce (la forza lavoro) è alienato, è distaccato dalle cose prodotte e non può decidere cosa, come e dove produrre.

Tutto questo è effetto di forme di pensiero duale, oppositive e polarizzanti.

Dire che, oltre alla giustizia ambientale, serva anche quella sociale, fa emergere il problema che chi ha problemi socio-economici non sente (e giustamente) né percepisce il problema del riscaldamento globale come un problema che abbia delle priorità. Si apre una contraddizione per la quale si può dire che certe politiche “ambientali” possono far emergere un problema come quello dei Gilets Jaunes: una rivolta innescata da un intervento economico pensato per migliorare la salute ambientale.

I gilets jaunes sono la manifestazione di un’insoddisfazione esistenziale che non è più quella strettamente proletaria, ma anche della classe medio bassa delle gerarchie sociali dell’occidente. Quella maggioranza silenziosa (la spiegazione qui) che dentro il modello consumistico e di mercato aveva trovato una sua dimensione, che non era faraonica ma che le permetteva di fare una vita dignitosa. La crisi del capitalismo e le residue vampirizzazioni compulsive dello stesso, il suo tentativo di rimanere a galla, sta mettendo in discussione proprio quella possibilità. Se a questa uniamo lo spaesamento dovuto alla mancanza della possibilità di percepire una via di uscita, se le coordinate che servivano per orientarsi in questo mondo si stanno facendo sempre meno distinguibili, allora eccoci completamente spaesati a sfogare una rabbia che non appartiene più a nessun tipo di riferimento politico, perché la politica senza nessuna alternativa pensabile al capitalismo, non è più politica, non è più schieramento, non è più un agire in prospettiva. Il mondo e la realtà si stanno sfaldando e una profonda crisi gnoseologica incombe su tutto. Su questo framework esistenziale che si dimostra sempre di più senza fondamento, i gilets jaunes diventano perciò degli alleati non dei nemici dell’ambiente.

Altri discorso è quello sui no vax e limitrofi. Essi sono comunque un indizio. E ogni scoppio di rabbia è un indizio, non da cavalcare ma da dover capire. Bisogna ricostruire una cosmologia, una mitologia, l’alba di un nuovo sol dell’avvenire. Servono coordinate, modi di veridizione oltre la scienza occidentale, ma non per questo meno “scientifici”. Servono quelle che Isabelle Stengers chiama “cosmopolitiche”. Serve costruire un’idea della produzione di tipo collaborativo e non competitivo. Il nostro comun nemico, il capitalismo, non è un nemico che fa cose diverse con vittime diverse: è lo stesso nemico che fa soltanto la stessa cosa che è finemente strutturata per prendersi tutto. Servono narrazioni, servono “parentele” (Kin, cfr Haraway), non merci.

Così è delle conquiste della scienza che devono ovviamente produrre cose appetibili come quelle di un’alta aspettativa di vita che mai come adesso nell’Occidente si era presentata nella storia della specie umana, ma che non è per tutti, perché a muovere il motore della tecnica non è soltanto l’appetibilità dell’innovazione, ma la sua redditività. E di meraviglie tecnoscientifiche è piena la nostra contemporaneità. Meraviglie che però a un’osservazione più attenta si rivelano dispositivi di coercizione, di imbonimento e di assoggettamento. Ma non è il solo discorsino sul fatto che la tecnologia produce degli strumenti neutri ed è il loro cattivo uso a produrre problemi. Una bomba atomica rimane una bomba atomica ed è difficile pensare che possa essere utilizzata a fin di bene.

Il passaggio dall’analogico al digitale è emblematico di questa situazione. Si è scoperto che scrivere degli algoritmi che sappiano svolgere in maniera autonome certi compiti era difficile. Le intelligenze di silicio sanno fare bene fondamentalmente due cose: sanno fare calcoli complicati e li sanno fare a una velocità sbalorditiva. Ma non si riescono a svolgere però alcuni compiti con la sola potenza di calcolo, bisogna rassegnarsi a un approccio probabilistico ai problemi. E in questo le macchine sono fortissime. Questo metodo, per essere efficace, prevede però una grande quantità di dati campione che occorre in qualche modo raccogliere. Ma il problema della redditività dell’innovazione tecnica ha orientato la loro raccolta in alcuni settori e con certi metodi. Il modello si è infatti concentrato sulla pubblicità mirata e alcuni corollari della stessa come la manipolazione dell’opinione utile sia per il commercio che per la politica. Ne ha risentito così anche la ricerca di applicazioni in settori diversi. Quello che fa principalmente l’universo digitale è la profilazione degli utenti attraverso la gestione dei big data. Ne ho già parlato e le pubblicazioni e gli articoli sul comparto sono ormai numerosi. Il fatto è che il metodo di approccio si è attestato su quello che viene chiamato il deep learning attraverso il quale le macchine si auto addestrano attraverso innumerevoli comparazioni alla ricerca di corrispondenze: per la traduzione automatica dei testi la macchina non impara le lingue trova soltanto la parola che probabilisticamente sarà quella che apparirà all’interno di questa frase preceduta e seguita da questa o quell’altra parola. Per fare questo la macchina macina un’enormità di testi. Tutti gli articoli giornalistici dei quali è disponibile una copia digitale, tutta Wikipedia in quella determinata lingua, i libretti di istruzioni dei macchinari, la letteratura in digitale e così via. Con questo metodo, adeguato al contesto, la macchina ha imparato a svolgere dei compiti in maniera più efficiente del miglior umano, ma soltanto quando essa deve svolgere quel singolo compito. Questo è diventato un cul de sac nel quale si ritrova grossa parte della “produzione” di innovazione tecnologica. L’intelligenza artificiale AI generale AGI, quella che dovrebbe essere comparata a quella umana è in realtà ferma a macchine che svolgono bene soltanto un compito, automi lontanissimi dalla elasticità del cervello umano, e compiti relativi a mansioni sulle quali sia disponibile una grande quantità di dati non contaminati da nessun pregiudizio a monte. Il Famoso “bias” che ha prodotto discriminazioni nei confronti di ogni tipo di minoranza. L’era della super intelligenza artificiale che minaccia di schiavizzare la specie umana è di là da venire, ma, nel frattempo, l’intelligenza umana che cerca di estrarre profitto dall’uso delle tecnologie digitali non soltanto minaccia ma, in molti casi, ha messo in atto dei programmi di schiavizzazione se non dell’intera specie, almeno della grande parte, dell’altra parte, quella degli utenti, di coloro che non sono i padroni delle macchine.

La linearità del progresso verso il soddisfacimento degli interessi dei “padroni” è l’unica linearità che si è costruita tappa dopo tappa, un affondo dopo l’altro sulla carne dei sottoposti. Il modello di vita occidentale oltre a essersi dimostrato uno dei più ingiusti della storia, è un modello incompatibile con il benessere della natura e di ogni specie vivente, umani compresi. È responsabile di crimini non soltanto nei confronti delle altre specie e della natura tutta, ma anche nei confronti della maggioranza della specie umana stessa. L’universo digitale è il punto di arrivo contemporaneo di questo progetto nefasto. Ma non è il digitale il veleno, come ogni pharmakon esso è rimedio o veleno, ma in questo caso non è un problema di dosaggio, ma è l’uso eterodiretto dal bisogno di estrarre profitto dal suo impiego. Di nuovo, non è il mondo digitale l’attrezzo neutro che cambia di efficacia in mano a chi lo manipola, e questa affermazione non è in contraddizione con quello che dicevo sopra, è il fatto che dall’universo digitale si è sviluppato un modello tecnologico di “sviluppo” che non è un pharmakon ma solo e soltanto un veleno.

(*) La rubrica, curata da Gilberto Pierazzuoli, raccoglie una serie di articoli che riprendono il lavoro di “Per una Critica del Capitalismo Digitale”, libro di prossima stampa uscito a puntate proprio su questo spazio. Una sorta di secondo volume che riprende quelle considerazioni e rende conto del peso antropologico e delle trasformazioni che il mondo digitale provoca nel suo essere eterodiretto dagli interessi di tipo capitalistico. Una prosecuzione con un punto di vista più orientato verso le implicazioni ecologiche. Crediamo infatti che i disastri ambientali, il dissesto climatico, la società della sorveglianza, la sussunzione della vita al modo di produzione, siano fenomeni e azioni che implicano una responsabilità non generalizzabile. La responsabilità non è infatti degli umani, nel senso di tutti gli umani, ma della subordinazione a uno scopo: quello del profitto di pochi a discapito dei molti. Il responsabile ha un nome sia quando si osservano gli scempi al territorio e al paesaggio, sia quando trasforma le nostre vite in individualità perse e precarie, sia quando – in nome del decoro o della massimizzazione del profitto– discrimina e razzializza i popoli, i generi, le specie. Il responsabile ha un nome ed è perfettamente riconoscibile: è il capitale in tutte le sue declinazioni e in tutti i suoi aggiornamenti.

Come per gli articoli della serie precedente, ognuno – pur facendo parte di un disegno più ampio – ha un suo equilibrio e una sua leggibilità in sé e là, dove potrebbero servire dei rimandi, cercheremo di provvedere tramite appositi link.

Qui la prima parte, Qui la seconda. Primo intermezzo, Secondo intermezzo, Qui la terza, Qui la quarta, Qui la quinta, Qui la sesta, Qui la 7.1

Gilberto Pierazzuoli

Ultimi post di Gilberto Pierazzuoli (vedi tutti)

- Le AI e il gioco del Ripiglino - 18 Gennaio 2024

- I consigli di lettura di Gilberto Pierazzuoli - 24 Dicembre 2023

- Le AI e la voce - 12 Dicembre 2023