Per un’ecologia anticapitalista del digitale – Parte numero 7.1

Il mondo occidentale è in crisi, il mondo globalizzato lo è di riflesso. Siamo immersi in una crisi ambientale, in una crisi sanitaria, in una crisi economica e sociale. Non è l’ansa di una curva periodica alla quale seguirebbe un picco di crescita. È qualcosa di più profondo. Se osserviamo il mondo con gli occhi dell’Occidente, si tratterebbe di coincidenze, si tratterebbe di ambiti non in relazione diretta. Il progresso scientifico, la tecnoscienza vanno infatti avanti, forse miglioreranno ancora le aspettative di vita; forse miglioreranno ancora le possibilità evolutive della specie. Si parla qui di evoluzione culturale che ormai sappiamo essere intrecciata con quella biologica e con quella tecnica. Siamo ibridi simbionti, esseri plurimi la cui individuazione è sempre più contaminata dalle coevoluzioni con altre specie (in primis, virus e batteri) e con l’ibridazione tecno-cognitiva che le macchine permettono. Macchine reali e macchine virtuali: entità algoritmiche capaci di agire autonomamente. Ma la crisi è quella di un modello. Dire che a quel modello non esiste alternativa (TINA), accentua la crisi. Accentua la depressione, lo spaesamento, la perdita di realtà. Su molti piani, il modello occidentale ha fallito. In primis sulla capacità di redistribuire la ricchezza – si allarga infatti sempre di più la forbice tra i pochi ricchi e gli innumerevoli altri. In Occidente il numero dei poveri è in aumento, così nel mondo, se escludiamo dal calcolo la Cina che però applica una forma di sviluppo in parte diverso da quello dell’Occidente. Segue il riscaldamento globale con gli indicatori ormai ben presenti, ma rispetto ai quali poco si fa per porvi rimedio. Le discriminazioni di genere, di razza, cultura e religione, lungi da essere ormai estinte si riproducono con virulenza (femminicidi in aumento), rivolte degli Afroamericani, nuove crociate nei confronti dell’Islam. Con virulenza si riproduce il Covid 19 e dopo 5 milioni di morti, con molti vaccinati (sempre in Occidente) siamo ancora ad assistere a una nuova ondata di contagi. E la pandemia non è una piaga naturale, ha origini da alcuni comportamenti intrinsechi al modello occidentale di sfruttamento della natura e si diffonde attraverso la mobilità degli ospiti umani, anche questa tipica dei modi di vita della modernità occidentale.

Stiamo parlando del modello occidentale che si basa su alcuni assiomi: il modo di produzione capitalista, il controllo patriarcale delle donne e dei minori, il libero mercato, con la forma stato ridotta ai minimi termini, perlopiù facilitatori delle politiche liberiste; l’uso della natura come luogo esterno e sullo sfondo, sulla quale domina l’economia umana. Una forma di liberismo che prevede l’abbattimento di ogni tipo di ostacolo per la mobilità delle merci, mentre ne costruisce di appositi per bloccare la circolazione di quegli umani che carestie, guerre e sfruttamento, mettono in cammino per accedere alla fortezza occidentale dove abitano ancora i più ricchi del pianeta. Un modello di sviluppo a grossa domanda energetica con la produzione della stessa per mezzo di materiali fossili non rinnovabili. Un modello che misura la ricchezza attraverso dei parametri quali il PIL, che deve essere sempre in crescita a meno di una crisi profonda e letale per il sistema che non si potrebbe più alimentare attraverso le fasi di accumulo della ricchezza.

Stiamo parlando del modello occidentale che si basa su alcuni assiomi: il modo di produzione capitalista, il controllo patriarcale delle donne e dei minori, il libero mercato, con la forma stato ridotta ai minimi termini, perlopiù facilitatori delle politiche liberiste; l’uso della natura come luogo esterno e sullo sfondo, sulla quale domina l’economia umana. Una forma di liberismo che prevede l’abbattimento di ogni tipo di ostacolo per la mobilità delle merci, mentre ne costruisce di appositi per bloccare la circolazione di quegli umani che carestie, guerre e sfruttamento, mettono in cammino per accedere alla fortezza occidentale dove abitano ancora i più ricchi del pianeta. Un modello di sviluppo a grossa domanda energetica con la produzione della stessa per mezzo di materiali fossili non rinnovabili. Un modello che misura la ricchezza attraverso dei parametri quali il PIL, che deve essere sempre in crescita a meno di una crisi profonda e letale per il sistema che non si potrebbe più alimentare attraverso le fasi di accumulo della ricchezza.

Per molti aspetti questo sistema si dimostra essere non riformabile, pena la sua completa rovina. Non uno degli assiomi citati è infatti rivedibile o azzerabile. Così è delle discriminazioni che lavorano tutte in favore del sistema stesso che si alimenta infatti tramite le differenze. Differenze che lo potenziano e con le quali giocare nei confronti dei subordinati, che accrescono la sua capacità di svolgere il compito della lotta di classe. Il sistema ha bisogno di subordinati da poter utilizzare sia come forza lavoro sia come consumatori. Il sistema ha bisogno di non prendersi cura dei processi della riproduzione della natura e degli umani, della forza lavoro. Il sistema soffre di crisi periodiche da sovrapproduzione e per la caduta tendenziale del saggio di profitto, ecco perché nelle fasi negative cerca di ampliare le fonti per l’accumulazione della ricchezza. Ecco il capitale che fa la spesa attingendo ai beni comuni; che esaspera le differenze esternando e delocalizzando le sue produzioni verso i nuovi ultimi. Ci sono ormai lavori pensati per loro: sono i lavoretti (la cosiddetta gig economy) che in realtà tutti coloro che l’avrebbero dovuta fare (per esempio gli studenti) non hanno fatto. Una economia dei lavoretti che perciò fanno coloro che un reddito bastante e decente non lo hanno. Ecco anche lo sfruttamento delle donne alle quali il modello patriarcale ha affidato il compito della cura e della riproduzione, ma che possono – sulla scia di forme di emancipazione conquistate con le lotte – anche accedere ai lavoretti per i “non lavoranti” o al lavoro vero, ma con una certa differenza di trattamento.

Cose risapute, eppure… Eppure il fatto che non ci possa essere liberazione delle donne, dei diversamente colorati, dei colonizzati, della natura dallo sfruttamento incondizionato da parte del capitale; che non ci possa essere un ambiente che goda degli stessi diritti degli umani che lo sfruttano; che non si possa chiedere cosa produrre, come produrre e dove produrre, ma che tutto questo lo scelga il sistema; che si cerchi di rimediare ai disastri attraverso delle forme di aggiustamento che non mettono in discussione il modo, il modello e le ragioni ultime. Ebbene, tutto questo non è così evidente. Non è così evidente tantoché uno storico bengalese di orientamento marxista si incaponisce a dire che le responsabilità dello scempio e della catastrofe ambientale è qualcosa di inerente all’umanità tutta e non di quella parte dell’umanità che ha perseguito questi comportamenti per il proprio tornaconto. Certo ci sono responsabilità diverse, ma il cambiamento climatico è per Dipesh Chakrabarty qualcosa che ha a che fare con la storia del pianeta e non con la semplice storia umana. Questi sarebbero fenomeni che viaggiano a velocità così diverse, tali da essere in sé di valore indifferente da un contesto all’altro. Ci sarebbero infatti due modi di maneggiare il tempo, uno sarebbe il tempo degli umani, l’altro sarebbe il tempo profondo che ci racconta anche altro. E cioè che questo punto di crisi – nel senso originario del termine[i] – di punto critico nel decorso della malattia del pianeta, fosse il frutto di una serie di svolte anche casuali e di una serie infinita di contingenze, quali il passaggio dal legno al carbone, quindi al petrolio, all’industria automobilistica, all’agricoltura intensiva, all’allevamento e «più in generale alla tecnologia», dicono Matteo De Giuli e Nicolò Porcelluzzi curatori e autori della introduzione all’edizione italiana, probabilmente ignorando le conseguenze che sarebbero state inizialmente difficile da immaginare. Sino al paradosso per il quale «se non ci fossero state tutte le diseguaglianze economiche e sociali che conosciamo, se al mondo ci fossero meno poveri, se tutti gli esseri umani godessero già oggi del benessere “occidentale”, la crisi ambientale sarebbe ancora più aspra. Quasi come se il problema fosse una conseguenza non voluta dal capitale.

Tutto questo a un analista dei dispositivi e dei meccanismi che informano e riproducono l’accumulo capitalista, pare essere un punto di vista alquanto discutibile. Certi eventi, certi percorsi, certi modelli di sviluppo – al pari dei fenomeni biologici inerenti i processi evolutivi – possono avere anche un’origine casuale, ma la loro diffusione si è potuta perpetrare perché erano “adatti” e consoni agli interessi di chi gestiva il potere e, in ultima istanza, al capitale. Questo è uno dei punti di arrivo della teoria dell’evoluzione a partire dal “Caso e la necessità” di Monod e dagli studi successivi che, non solo ben spiegano il meccanismo, ma anche mettono in discussione il fatto che il punto di arrivo di un filone evolutivo possa essere considerato gerarchicamente e ontologicamente superiore. Lo dico, perché interviene a questo punto l’idea tutta occidentale di un vettore del progresso puntato in avanti e verso l’alto. Un’idea che rinsalda la credenza di vivere nel migliore dei mondi possibili. Un mondo che ha messo a frutto tutte le “conquiste” umane. Il progressismo che poi celebra il capitalismo digitale come quell’ulteriore possibilità che permette all’umanità di accedere a una nuova splendida fase della propria avventura evolutiva. Non a caso, le culture altre sono quelle che gli antropologi chiamavano “primitive” in un’accezione negativa del termine.

La storia che ha come apice anche valoriale l’attuale società “del benessere”, era questa: un tempo gli esseri umani vivevano in piccoli gruppi egualitari di cacciatori-raccoglitori. Poi venne l’agricoltura, che portò alla produzione eccedentaria e alla proprietà privata. Le bande si allargarono a tribù e l’aumento della scala richiese un’organizzazione crescente: stratificazione, specializzazione, capi, guerrieri, sacerdoti. Poi le città e con esse la civiltà: alfabetizzazione, filosofia, astronomia; gerarchie di ricchezza, status e potere; i primi regni e imperi. Con un balzo in avanti di qualche migliaio di anni, con la scienza, il capitalismo e la rivoluzione industriale, assistiamo alla creazione del moderno stato burocratico. Una storia fatta per tappe, per punti successivi in un disegno che porta al miglioramento. In realtà – come dicono Graeber e Wengrow – le società di cacciatori-raccoglitori erano molto più complesse e più varie di quanto abbiamo immaginato. Gli autori ci raccontano le sontuose sepolture dell’era glaciale (si ritiene che la perlina di un solo sito abbia richiesto 10.000 ore di lavoro), nonché dei siti architettonici monumentali come Göbekli Tepe, nella moderna Turchia, che risale a circa 9000 anni a.C. (a almeno 6.000 anni prima di Stonehenge) e presenta intricate incisioni di bestie feroci. Ci parlano di Poverty Point, un insieme di massicci e simmetrici terrapieni eretti in Louisiana intorno al 1600 a.C., una “metropoli” di cacciatori-raccoglitori delle dimensioni di una città-stato mesopotamica. Descrivono una società amazzonica indigena che si spostava stagionalmente tra due forme completamente diverse di organizzazione sociale, fatte di piccole bande nomadi e autoritarie durante i mesi secchi; grandi insediamenti orticoli comuni durante la stagione delle piogge. Parlano del regno di Calusa, una monarchia di cacciatori-raccoglitori che gli spagnoli trovarono quando arrivarono in Florida. Il punto però al quale bisogna fare attenzione è che i cacciatori-raccoglitori hanno fatto delle scelte consapevoli, deliberate, collettive, sui modi in cui volevano organizzare le loro società: ripartire il lavoro, disporre della ricchezza, distribuire il potere. In altre parole, praticavano la politica. Alcuni di loro hanno sperimentato l’agricoltura e hanno deciso che non ne valeva la pena; altri guardavano i loro vicini e decisero di vivere nel modo più diverso possibile. La mancanza di alternativa al modo di produzione capitalista e alla società che lo esprime è una forzatura della storia.

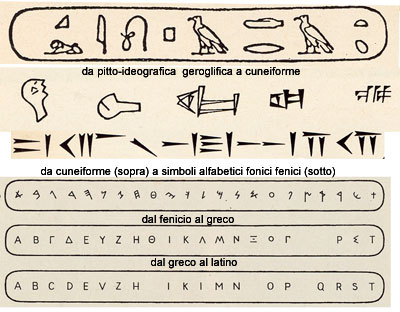

Il libro di Graeber e Wengrow è ricco di esempi e di documenti (una bibliografia di 63 pagine), ma quello che ci interessa è che la società attuale non è il disegno che l’umanità voleva perseguire, è il disegno momentaneamente vincente, frutto di scelte spesso imposte dai vincitori e subite da chi ha perso. Di dispositivo in dispositivo siamo arrivati a questo universo quotidiano della contemporaneità, ma non è detto che non si potesse arrivare altrove o non lo si possa fare oggi. E di dispositivi che hanno fatto virare la società su questo versante, ce ne sono stati tanti. Il capitalismo è il punto di arrivo (momentaneo) del percorso occidentale. E di dispositivi tecnici intesi come “pharmakon” che hanno agito per portarci al punto in cui siamo, ce ne sono stati tanti. Per iniziare dal primo pharmakon della filosofia, quello di Platone (Fedro 274c – 275b), ne avevo già accennato, dove si parla dell’invenzione della scrittura che, nel momento in cui soppianta la voce (scrittura alfabetica), permette di speculare, di pensare in maniera autonoma e non dialogica. Trasforma il logos in ratio. Provoca l’espulsione di un mondo evocativo e mitologico, all’interno del quale i rapporti simbolici soprassedevano alle forme di scambio sociale, dove il prestigio dipendeva dallo spreco e non dall’accumulo, la sovranità dal sacrificio – che è sempre perdere qualcosa – e non dalla coercizione. Una sovranità autolesiva e non una violenza costitutiva che si rivolge all’altro. Si apre quel percorso che per Derrida porta al dominio di quello che chiama il fallogocentrismo.

Ma la scrittura non fu subito a disposizione di tutti, da strumento per tenere traccia dei “versamenti” nel silos delle sementi, a traccia mnesica del sapere, sul quale si può esercitare una forma di “ritenzione” attraverso la quale la tecnica diventa ancella del potere. Situazione che si esaspera nell’ambito della “comunicazione” all’interno di un’infosfera in mano a poche piattaforme private che operano in quasi monopolio. Nel mezzo la stampa che allarga il raggio di azione del dispositivo tecnico della scrittura, le religioni monoteiste che verticalizzano la trascendenza, soppiantando gli dei pagani che animavano la fenomenologia del quotidiano per restituirci un mondo materiale, inerte e senza anima, a disposizione per ogni speculazione e distruzione umana. E di dispositivo in dispositivo, da pharmakon a pharmakon, il modello di vita occidentale trova una propria strada. Ma non è stata per forza una strada maestra: il pharmakon, per definizione, può essere sia rimedio che veleno. Poteva andare diversamente, ma oltre al caso, operava un motore legato al rinsaldamento del potere; a privilegiare chi lo deteneva. La storia si fa sempre di più espressione della lotta di classe, per questo il modello occidentale si è sviluppato intorno a uno scippo da parte di una fetta di umanità nei confronti degli interessi comuni. La costante che ha disegnato la curva di sviluppo dell’Occidente che culmina nel capitalismo, è un meta dispositivo (una specie di super meccanismo) che ha perseguito ostinatamente gli interessi di pochi a scapito della comunità tutta. È un meta dispositivo vincente che ci ha portato nell’oggi, dove continua ad operare sottraendo le tecnologie digitali a un uso per un fine condivisibile da tutti. È un meta dispositivo competitivo che orienta i conflitti anche all’interno della sua stessa classe sociale. Per questo non è un dispositivo etico. Un’etica, una morale sono soltanto altri dispositivi per la gestione del potere, per il suo consolidamento, ma sono dispositivi di grado subalterno. Per questo il meta dispositivo è sordo ai problemi ambientali, per questo può essere un dispositivo distruttivo, per questo il veicolo che viaggia veloce verso la catastrofe climatica e quindi ambientale, non prevede scialuppe di salvataggio nemmeno per i più ricchi. Ma non siamo tutti – ricchi e poveri – sulla stessa barca, di fronte al collasso del mondo, come dice Chacrabarty. L’antropocene è capitalocene come ipotizzava Jason Moore, nel senso che è il percorso, cioè il modello di sviluppo occidentale, di cui il capitalismo è l’attuale configurazione, a essere il responsabile della crisi attuale e nello stesso tempo il responsabile dell’impossibilità di uscirne. Non certamente tutte quelle popolazioni che hanno scelto, o semplicemente percorso, strade diverse. E non si decide di cambiare percorso nemmeno di fronte alla evidenza dell’incombere della catastrofe, proprio perché la competizione comporta che tra chi detiene il potere, non ci sia nessuno disposto a tirare il freno a mano per primo. Per questo il capitalismo è un modo di produzione e di organizzazione sociale incompatibile con l’ambiente. Per questo esso è non riformabile: è, tout court, insostenibile. Bisogna cambiare strada e, per trovare quale strada fare, diventa indispensabile capire i meccanismi storici e le svolte (spesso tecnologiche) che hanno agito per portarci sino a questo punto. Non siamo sulla stessa barca perché abbiamo deciso di scendere da quella barca.

__________________________________

criṡi (ant. criṡe) s. f. [dal lat. crisis, gr. κρίσις «scelta, decisione, fase decisiva di una malattia», der. di κρίνω «distinguere, giudicare»]. – 1. Nel linguaggio medico: a. Repentina modificazione, in senso favorevole, o anche sfavorevole,… https://www.treccani.it/enciclopedia/tag/crisi/

(*) La rubrica, curata da Gilberto Pierazzuoli, raccoglie una serie di articoli che riprendono il lavoro di “Per una Critica del Capitalismo Digitale”, libro di prossima stampa uscito a puntate proprio su questo spazio. Una sorta di secondo volume che riprende quelle considerazioni e rende conto del peso antropologico e delle trasformazioni che il mondo digitale provoca nel suo essere eterodiretto dagli interessi di tipo capitalistico. Una prosecuzione con un punto di vista più orientato verso le implicazioni ecologiche. Crediamo infatti che i disastri ambientali, il dissesto climatico, la società della sorveglianza, la sussunzione della vita al modo di produzione, siano fenomeni e azioni che implicano una responsabilità non generalizzabile. La responsabilità non è infatti degli umani, nel senso di tutti gli umani, ma della subordinazione a uno scopo: quello del profitto di pochi a discapito dei molti. Il responsabile ha un nome sia quando si osservano gli scempi al territorio e al paesaggio, sia quando trasforma le nostre vite in individualità perse e precarie, sia quando – in nome del decoro o della massimizzazione del profitto– discrimina e razzializza i popoli, i generi, le specie. Il responsabile ha un nome ed è perfettamente riconoscibile: è il capitale in tutte le sue declinazioni e in tutti i suoi aggiornamenti.

Come per gli articoli della serie precedente, ognuno – pur facendo parte di un disegno più ampio – ha un suo equilibrio e una sua leggibilità in sé e là, dove potrebbero servire dei rimandi, cercheremo di provvedere tramite appositi link.

Qui la prima parte, Qui la seconda. Primo intermezzo, Secondo intermezzo, Qui la terza, Qui la quarta, Qui la quinta, Qui la sesta

Seguirà la 7.2

Gilberto Pierazzuoli

Gilberto Pierazzuoli

Ultimi post di Gilberto Pierazzuoli (vedi tutti)

- Le AI e il gioco del Ripiglino - 18 Gennaio 2024

- I consigli di lettura di Gilberto Pierazzuoli - 24 Dicembre 2023

- Le AI e la voce - 12 Dicembre 2023