*Per un’ecologia anticapitalista del digitale – parte #10.2

Che la tendenza economica sia quella di uno spostamento dalla fase produttiva a quella estrattiva, è cosa ormai detta e accettata dalla maggioranza dei commentatori politici attuali. Anche io ne ho parlato in più occasioni. Questo spostamento coincide in larga parte con quello di una messa a profitto sempre più sofisticata della fase riproduttiva del processo sociale, alla quale contribuiscono in maniera pesante le tecnologie digitali. Al di là dei ragionamenti sullo scomparsa della classe operaia che lasciano il tempo che trovano, nel senso che non sono di nessuna utilità sia per l’analisi, sia per indirizzare le pratiche, quello che manca però è una strategia per affrontare il capitale su questo nuovo terreno. Uno dei difetti delle sinistre radicali è infatti il dato per il quale, a questo spostamento delle forme di accumulazione capitalista, non si è risposto con uno spostamento equivalente ma si è rimasti sulle posizioni precedenti, continuando ad avere una visione dello scontro di classe fatto ancora e soltanto da tute blu. Questo non vuol dire che una presenza militante non sia utile là dove il confronto tra classe operaia e padronato si ripresenti alle cronache nella sua veste classica, ma che questo non basta, anche perché questi fenomeni sono sempre di più innescati dal capitale e non dai lavoratori e spesso per delle ragioni di delocalizzazione o di speculazione finanziaria a dimostrazione del fatto che il modello di accumulo stia cambiando. La globalizzazione e il libero circolare delle merci e dei capitali è stato reso possibile utilizzando tecnologie digitali. Esse hanno consistito tra l’altro nella parcellizzazione della produzione attraverso la sua scomposizione in azioni sempre più piccole che potessero essere svolte sia dalle macchine, sia da lavoratori meno qualificati come quelli che sud del mondo che la logistica computerizzata aveva reso accessibili. Questo processo richiedeva una sistemizzazione di tutte le fasi del processo. Un esempio rappresentativo è la cosiddetta containerizzazione dei trasporti che annulla i tempi morti e si disfa della forza lavoro occorrente per il trasbordo delle merci da un vettore all’altro. Il crollo dei costi di trasporto permetteva perciò una movimentazione inaudita delle merci, permettendo non soltanto le delocalizzazioni, ma forme di produzione sempre più on demand. Situazione che presupponeva però una forza lavoro resa flessibile, e quindi precaria, da impiegare per la produzione. Una forza lavoro dequalificata capace soltanto di compiere i semplici compiti che la scompattazione della produzione aveva individuato. Una manodopera a basso costo, umana o macchinica essa fosse, reperibile anche in una qualsivoglia zona del mondo. Questa forza lavoro è oggi impiegata sia per svolgere compiti produttivi tradizionali ma anche quelli nati intorno alle piattaforme digitali che hanno generato quei soggetti che Antonio Casilli ha chiamato gli “schiavi del clic” di cui ho parlato qui e qui.

Quando parliamo di delocalizzazione è facile ci vengano in mente episodi come quello dell’8 dicembre 2019 nella vecchia Delhi, India, chiamata Anaj Mandi, quando un edificio commerciale adibito a fabbrica tessile è andato a fuoco uccidendo 43 persone e ferendone almeno altre 50. Tra i morti una tredicenne a dimostrazione di come il nuovo che avanza permetta oggi di potersi affidare a una manodopera fatta anche di donne e bambinə. Ma non si tratta soltanto della manifattura. Il Turco Meccanico di Amazon fornisce lavoro digitale proveniente principalmente dal sud del mondo. E Amazon non è la sola piattaforma che offre questo tipo di servizi; ci si sono messe anche le “aziende di intelligenza artificiale etica” (As an ethical AI company, we have provided economic opportunities for over 52,000 people from underserved and marginalized communities), come Samasource oggi soltanto Sama. Ma chi sono le 52 mila persone provenienti da comunità svantaggiate e emarginate? “Sama ha sede a San Francisco, California, con un ufficio aggiuntivo a New York. L’organizzazione possiede e gestisce centri di consegna a Nairobi e Gulu, in Uganda, e collabora con centri di consegna aggiuntivi in India. Sama aveva precedentemente impiegato lavoratori ad Haiti, Pakistan, Ghana e Sud Africa” (qui). A Nairobi Sama lavora a Kibera “uno slum (baraccopoli) della città di Nairobi, in Kenya. Stando ai dati del Kenya Population and Housing Census del 2009, Kibera è composta da dodici villaggi, per una popolazione totale di circa 2 milioni e mezzo di persone. Data l’estrema povertà dell’insediamento, le condizioni igieniche sono critiche, e si registra un’elevata percentuale di malati di HIV. Ma non fatevi ingannare dal termine “villaggi”, basti sapere che non sono luoghi ameni lontani tra di loro ma agglomerati dentro la città di Nairobi. Ecco che cosa dice a proposito dei pagamenti Leila Janah amministratrice delegata di Samasource: “Un aspetto critico del nostro lavoro è cercare di non erogare salari che possano alterare i mercati del lavoro locali. Se pagassimo di più le persone, manderemmo tutto all’aria. E questo avrebbe effetti potenzialmente negativi sul costo degli alloggi e del cibo nelle comunità in cui i nostri lavoratori prosperano” (Gavin Mueller, p. 134). Oh, come è umana lei!” direbbe Fantozzi.

Quando parliamo di delocalizzazione è facile ci vengano in mente episodi come quello dell’8 dicembre 2019 nella vecchia Delhi, India, chiamata Anaj Mandi, quando un edificio commerciale adibito a fabbrica tessile è andato a fuoco uccidendo 43 persone e ferendone almeno altre 50. Tra i morti una tredicenne a dimostrazione di come il nuovo che avanza permetta oggi di potersi affidare a una manodopera fatta anche di donne e bambinə. Ma non si tratta soltanto della manifattura. Il Turco Meccanico di Amazon fornisce lavoro digitale proveniente principalmente dal sud del mondo. E Amazon non è la sola piattaforma che offre questo tipo di servizi; ci si sono messe anche le “aziende di intelligenza artificiale etica” (As an ethical AI company, we have provided economic opportunities for over 52,000 people from underserved and marginalized communities), come Samasource oggi soltanto Sama. Ma chi sono le 52 mila persone provenienti da comunità svantaggiate e emarginate? “Sama ha sede a San Francisco, California, con un ufficio aggiuntivo a New York. L’organizzazione possiede e gestisce centri di consegna a Nairobi e Gulu, in Uganda, e collabora con centri di consegna aggiuntivi in India. Sama aveva precedentemente impiegato lavoratori ad Haiti, Pakistan, Ghana e Sud Africa” (qui). A Nairobi Sama lavora a Kibera “uno slum (baraccopoli) della città di Nairobi, in Kenya. Stando ai dati del Kenya Population and Housing Census del 2009, Kibera è composta da dodici villaggi, per una popolazione totale di circa 2 milioni e mezzo di persone. Data l’estrema povertà dell’insediamento, le condizioni igieniche sono critiche, e si registra un’elevata percentuale di malati di HIV. Ma non fatevi ingannare dal termine “villaggi”, basti sapere che non sono luoghi ameni lontani tra di loro ma agglomerati dentro la città di Nairobi. Ecco che cosa dice a proposito dei pagamenti Leila Janah amministratrice delegata di Samasource: “Un aspetto critico del nostro lavoro è cercare di non erogare salari che possano alterare i mercati del lavoro locali. Se pagassimo di più le persone, manderemmo tutto all’aria. E questo avrebbe effetti potenzialmente negativi sul costo degli alloggi e del cibo nelle comunità in cui i nostri lavoratori prosperano” (Gavin Mueller, p. 134). Oh, come è umana lei!” direbbe Fantozzi.

E questo viene interpretato come un atto di filantropia che, per non turbare gli equilibri sociali, non agisce in vista dell’emancipazione degli abitanti di Kibera, ma si limita ad offrire loro un lavoro ‘sottopagato’, e qualche altra elemosina: “Additionally, Sama provides health and wellness education, professional skills development, a scholarship program to assist with continuing education costs, and a program to provide micro loans and mentorship to aspiring entrepreneurs” (Inoltre, Sama offre educazione alla salute e al benessere, sviluppo delle competenze professionali, un programma di borse di studio per aiutare con i costi dell’istruzione continua e un programma per fornire microprestiti e tutoraggio ad aspiranti imprenditori). Attività per le quali “Sama ha ricevuto numerosi premi e sovvenzioni, tra cui il Secretary’s Innovation Award 2012 per l’empowerment di donne e ragazze e il TechFellows Award 2012 per l’innovazione dirompente. L’organizzazione faceva anche parte del Class of Social Innovation Fellows 2010 di POPTech. Fast Company ha nominato Sama ‘una delle aziende più innovative del 2015’”. Bisogna anche dire che parte delle attività vengono svolte (camuffate) sotto il profilo no profit, muovendosi comunque nell’ambito e nella logica per la quale in occidente tutti quei lavori sono stati spacciati per “lavoretti”, per “volontariato”, per “giochi” e così via.

E questo viene interpretato come un atto di filantropia che, per non turbare gli equilibri sociali, non agisce in vista dell’emancipazione degli abitanti di Kibera, ma si limita ad offrire loro un lavoro ‘sottopagato’, e qualche altra elemosina: “Additionally, Sama provides health and wellness education, professional skills development, a scholarship program to assist with continuing education costs, and a program to provide micro loans and mentorship to aspiring entrepreneurs” (Inoltre, Sama offre educazione alla salute e al benessere, sviluppo delle competenze professionali, un programma di borse di studio per aiutare con i costi dell’istruzione continua e un programma per fornire microprestiti e tutoraggio ad aspiranti imprenditori). Attività per le quali “Sama ha ricevuto numerosi premi e sovvenzioni, tra cui il Secretary’s Innovation Award 2012 per l’empowerment di donne e ragazze e il TechFellows Award 2012 per l’innovazione dirompente. L’organizzazione faceva anche parte del Class of Social Innovation Fellows 2010 di POPTech. Fast Company ha nominato Sama ‘una delle aziende più innovative del 2015’”. Bisogna anche dire che parte delle attività vengono svolte (camuffate) sotto il profilo no profit, muovendosi comunque nell’ambito e nella logica per la quale in occidente tutti quei lavori sono stati spacciati per “lavoretti”, per “volontariato”, per “giochi” e così via.

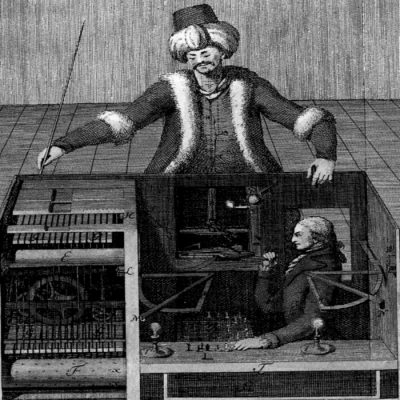

Lasciando da parte la disgressione filantropica, che però ci dà la dimensione delle opportunità di lavoro e affari che l’infrastruttura digitale riesce a mettere in campo, torniamo ai nostri conflitti con i padroni dei mezzi di produzione, siano questi di tipo Hardware o Software, istanze queste che come ho già detto sono spesso complementari. Anzi proprio l’esempio del Mechanical Turk o quello di Samasource ci spiegano che spesso quello che viene spacciato per lavoro fatto da Intelligenze Artificiali è invece lavoro umano sottopagato fatto dagli ultimi sulla terra. Il bello è che Amazon non lo nasconde, anzi ci ironizza sopra utilizzando come nome del comparto quel Turco Meccanico che ingannò Europa e America tra la fine del XVIII secolo e l’inizio del XIX.

Quando parliamo di luddismo ci riferiamo quasi esclusivamente a quel movimento di protesta operaia sviluppatosi all’inizio del XIX secolo in Inghilterra caratterizzato dal sabotaggio della produzione industriale che si concretizzava nella manomissione e/o distruzione delle nuove macchine che i padroni volevano introdurre nel ciclo produttivo. Nelle macchine la classe operaia di allora vedeva una forma di concorrenza che minacciava la conservazione dei posti di lavoro, ma che faceva anche concorrenza al ribasso sul versante degli stipendi. Già nel secolo precedente c’erano stati casi di distruzione di macchine industriali ma erano casi sporadici che invece si intensificarono per l’influenza delle ideologie rivoluzionarie che dalla Francia arrivarono sino a quelli che saranno perciò chiamati i “giacobini” inglesi. Dopo di allora, se escludiamo alcune prese di posizione di alcuni ambienti più radicali, l’innovazione tecnologica non è stata stigmatizzata nemmeno a sinistra, tanto che l’ambito sindacale è stato spesso inteso come la forma evoluta e consona del modo di opporsi a una innovazione che comunque era vista come una tappa dell’evoluzione sociale che avrebbe infine portato al socialismo.

Anche Marx ha tenuto nei confronti della innovazione tecnica un comportamento ondivago. Da una parte ne era affascinato e la interpretava come la misura della potenza messa in atto dalla borghesia, dall’altro era consapevole che l’innovazione tecnica comportasse un cambiamento del rapporto tra l’operaio e il proprio lavoro, diceva infatti: “A un certo stadio del loro sviluppo, le forze produttive materiali della società entrano in conflitto con i rapporti di produzione esistenti o – che è solo un modo giuridico di esprimere la stessa cosa – con i rapporti di proprietà, nell’ambito dei quali fino ad allora si erano mosse. Da forme di sviluppo delle forze produttive, questi rapporti si tramutano nelle loro catene. Si apre allora un’epoca di rivoluzione sociale” (Marx, p. 1013).

In questo vicolo senza uscita che mette di fronte le lotte per la conservazione del lavoro minacciato dall’avvento delle macchine e una visione progressista del mondo, il movimento luddista si era scavato una propria pratica di lotta. Una pratica attraverso la quale si riusciva anche a trovare, a valle di queste lotte, una capacità di riconoscersi e di acquisire una coscienza identitaria che ti faceva socializzare con il compagno di lotta. Questa qualità del luddismo, questa capacità di aggregazione, si ripresenta spesso in tutti quei terreni e situazioni dove era difficile, o si era reso difficile, acquisire una coscienza di classe. Chiamo allora luddismo tutti quegli atteggiamenti atti a sabotare, ma anche più semplicemente a contrastare, la produzione per riuscire a mettere in campo azioni visibili al padronato attraverso un’opposizione a quelle mosse di innovazione produttiva che si implementavano a scapito della qualità del lavoro umano o della sua sostituzione, con relativa perdita del lavoro stesso. Diciamo che il luddismo ha questa doppia valenza: di essere un movimento di organizzazione antagonista per soggetti che nelle loro pratiche si ri-conoscevano e, nello stesso tempo, una chiave di lettura che misura il progresso in base agli effetti che produce nella parte più debole della popolazione. L’atteggiamento luddista diventa perciò un alleato fondamentale anche di critica della modernità e dei modelli sui quali si basa; antesignano, forse involontario, di resistenze allo scempio ambientale che una certa modernità e una certa visione sviluppista comporta. “Il capitalismo è stato costruito a partire da una serie di enclosures diffuse in tutto il globo, in un processo senza precedenti di disciplinamento della vita e dei suoi mezzi di sussistenza. Il mondo veniva recintato(enclosed)” dice Mueller (p. 25). È questa una delle mosse più importanti che caratterizzano il capitalismo estrattivo. È la stessa mossa che usa per appropriarsi dei beni comuni e per mettere a profitto la natura e la riproduzione sociale. La datacrazia, la fase del capitalismo basata sull’estrazione e l’elaborazione dei dati, è essa stessa una enclosure. Le azioni della maggioranza della popolazione (di quasi tutta la popolazione) vengono costantemente monitorate, comparate, misurate. Accompagnate verso un comportamento utile al mercato: un acquisto, un abbonamento, un rafforzamento dell’affezione a un marchio. Certo anche i media analogici facevano lo stesso, ma agivano in base a congetture, non in base a dei dati raccolti. La profilazione stessa è una recinzione che definisce, contorna, isola il soggetto rendendolo usabile dal sistema. Tutto questo avviene sì dietro alle quinte, ma i suoi effetti sono ben percepibili, domina il disagio; ti fanno sentire inadeguato, ti spingono ad adeguarti. La metodica azione del Capitale sui corpi sta diventando insopportabile, ma non ci sono valvole di sfogo previste dal sistema se non quelle di provocarti comportamenti compulsivi negli acquisti, nei social, nei consumi televisivi. Ma sicuramente non bastano.

In questo vicolo senza uscita che mette di fronte le lotte per la conservazione del lavoro minacciato dall’avvento delle macchine e una visione progressista del mondo, il movimento luddista si era scavato una propria pratica di lotta. Una pratica attraverso la quale si riusciva anche a trovare, a valle di queste lotte, una capacità di riconoscersi e di acquisire una coscienza identitaria che ti faceva socializzare con il compagno di lotta. Questa qualità del luddismo, questa capacità di aggregazione, si ripresenta spesso in tutti quei terreni e situazioni dove era difficile, o si era reso difficile, acquisire una coscienza di classe. Chiamo allora luddismo tutti quegli atteggiamenti atti a sabotare, ma anche più semplicemente a contrastare, la produzione per riuscire a mettere in campo azioni visibili al padronato attraverso un’opposizione a quelle mosse di innovazione produttiva che si implementavano a scapito della qualità del lavoro umano o della sua sostituzione, con relativa perdita del lavoro stesso. Diciamo che il luddismo ha questa doppia valenza: di essere un movimento di organizzazione antagonista per soggetti che nelle loro pratiche si ri-conoscevano e, nello stesso tempo, una chiave di lettura che misura il progresso in base agli effetti che produce nella parte più debole della popolazione. L’atteggiamento luddista diventa perciò un alleato fondamentale anche di critica della modernità e dei modelli sui quali si basa; antesignano, forse involontario, di resistenze allo scempio ambientale che una certa modernità e una certa visione sviluppista comporta. “Il capitalismo è stato costruito a partire da una serie di enclosures diffuse in tutto il globo, in un processo senza precedenti di disciplinamento della vita e dei suoi mezzi di sussistenza. Il mondo veniva recintato(enclosed)” dice Mueller (p. 25). È questa una delle mosse più importanti che caratterizzano il capitalismo estrattivo. È la stessa mossa che usa per appropriarsi dei beni comuni e per mettere a profitto la natura e la riproduzione sociale. La datacrazia, la fase del capitalismo basata sull’estrazione e l’elaborazione dei dati, è essa stessa una enclosure. Le azioni della maggioranza della popolazione (di quasi tutta la popolazione) vengono costantemente monitorate, comparate, misurate. Accompagnate verso un comportamento utile al mercato: un acquisto, un abbonamento, un rafforzamento dell’affezione a un marchio. Certo anche i media analogici facevano lo stesso, ma agivano in base a congetture, non in base a dei dati raccolti. La profilazione stessa è una recinzione che definisce, contorna, isola il soggetto rendendolo usabile dal sistema. Tutto questo avviene sì dietro alle quinte, ma i suoi effetti sono ben percepibili, domina il disagio; ti fanno sentire inadeguato, ti spingono ad adeguarti. La metodica azione del Capitale sui corpi sta diventando insopportabile, ma non ci sono valvole di sfogo previste dal sistema se non quelle di provocarti comportamenti compulsivi negli acquisti, nei social, nei consumi televisivi. Ma sicuramente non bastano.

Un effetto collaterale dell’azione del sistema sui corpi porta a una perdita delle coordinate che ci permettono di avere presa sul mondo. Occorre crearsi una realtà fittizia in sostituzione di questa perdita. Ecco i complotti. Allora occorre ribellarsi al complotto, denunciarlo, trovare alleati. Il complotto non è infatti semplicemente uno sfogo personale, è l’ancoraggio intorno al quale annodare i fili delle relazioni. È forse lo stesso tipo di rabbia di quella dei luddisti della prima rivoluzione industriale. Siamo, oggi come allora, gente sempre più precaria. Mancante della sicurezza di un reddito di sostentamento e, di nuovo, oggi come allora, la colpa è delle macchine eterodirette dal capitale. Ma se allora la colpa della macchina era palese, oggi non più. L’unica cosa che ci accomuna ai luddisti originari è la condizione psicologica nella quale ci troviamo e la rabbia che stiamo accumulando senza avere degli strumenti per esprimerla, se non la rivolta. Così è successo con i Gilets Jaunes, quando le persone si sono ritrovate per strada e, organizzando la protesta, si sono riconosciute.

______________________

Gavin Mueller, Tecnoluddismo. Perché odi il tuo lavoro, Not Nero, Roma 2021.

Karl Marx, Il Capitale, UTET 1974, ora gruppo De Agostini, Novara 2013, Vol I

(*) La rubrica, curata da Gilberto Pierazzuoli, raccoglie una serie di articoli che riprendono il lavoro di “Per una Critica del Capitalismo Digitale”, libro di prossima stampa uscito a puntate proprio su questo spazio. Una sorta di secondo volume che riprende quelle considerazioni e rende conto del peso antropologico e delle trasformazioni che il mondo digitale provoca nel suo essere eterodiretto dagli interessi di tipo capitalistico. Una prosecuzione con un punto di vista più orientato verso le implicazioni ecologiche. Crediamo infatti che i disastri ambientali, il dissesto climatico, la società della sorveglianza, la sussunzione della vita al modo di produzione, siano fenomeni e azioni che implicano una responsabilità non generalizzabile. La responsabilità non è infatti degli umani, nel senso di tutti gli umani, ma della subordinazione a uno scopo: quello del profitto di pochi a discapito dei molti. Il responsabile ha un nome sia quando si osservano gli scempi al territorio e al paesaggio, sia quando trasforma le nostre vite in individualità perse e precarie, sia quando – in nome del decoro o della massimizzazione del profitto– discrimina e razzializza i popoli, i generi, le specie. Il responsabile ha un nome ed è perfettamente riconoscibile: è il capitale in tutte le sue declinazioni e in tutti i suoi aggiornamenti.

Come per gli articoli della serie precedente, ognuno – pur facendo parte di un disegno più ampio – ha un suo equilibrio e una sua leggibilità in sé e là, dove potrebbero servire dei rimandi, cercheremo di provvedere tramite appositi link.

Qui la prima parte, Qui la seconda. Primo intermezzo, Secondo intermezzo, Qui la terza, Qui la quarta, Qui la quinta, Qui la sesta, Qui la 7.1, Qui la 7.2, Qui la 8.1 Qui la 8.2, Qui la 9, Qui la 10.1

Gilberto Pierazzuoli

Ultimi post di Gilberto Pierazzuoli (vedi tutti)

- Le AI e il gioco del Ripiglino - 18 Gennaio 2024

- I consigli di lettura di Gilberto Pierazzuoli - 24 Dicembre 2023

- Le AI e la voce - 12 Dicembre 2023