*Per un’ecologia anticapitalista del digitale – parte #10.3

Che cosa potrebbe significare essere luddista oggi? Cosa potrebbe significare il fatto di fare riferimento a persone ed episodi che le hanno viste protagoniste? Cosa significa oggi emulare le gesta dei luddisti storici? Non significa sfasciare o proibire l’uso di tutte le macchine come in Erewhon. Forse soltanto sfasciare o sabotare la macchina usata per la produzione di valore, quella, in particolare, che peggiora l’esperienza lavorativa degli addetti o quella che ne provoca il licenziamento – cose queste ben presenti anche nei luddisti delle origini. In questo caso l’individuazione dell’oggetto del contendere si semplifica rispetto a una definizione più generale che in Erewhon era stata affidata, non a caso, al ministero della “Ambiguità e Evasività). Il gioco dell’individuazione della macchina è comunque da fare anche per trovare la macchina cattiva, quella in antipatia ai lavoratori. Nel mondo della tecnoscienza moderna, la macchina è pervasiva e tende a coincidere con tutto ciò che è naturalmente artificiale nei comportamenti umani, quindi ogni attrezzo così come ogni strumento, materiale o immateriale esso sia, linguaggio compreso. Tutto l’armamentario che articola l’endo e l’esoscheletro della specie, alleanze collaborative comprese. Per la ricerca della macchina cattiva bisogna inizialmente risalire la catena del valore e dell’accumulo, frutto questo diretto del pluslavoro operaio, dello sfruttamento della natura e della fase riproduttiva del sociale (lavoro domestico, di istruzione e cura). Emergono in questa fase lo sfruttamento intraspecie (umani su umani) sul posto di lavoro, ma anche qualcosa che avviene fuori di quel rapporto e, forse per la prima volta, anche lo sfruttamento del tempo non lavorativo per una messa a profitto di quasi tutti gli aspetti della vita. Esemplare è l’estrazione dei dati provenienti dalla quasi totalità dei comportamenti umani.

Ma l’estrazione dei dati rientra anch’essa nelle categorie di riferimento contro le quali si deve scatenare la violenza luddista? Parlo di violenza pensando ad un ampio spettro di azioni che vanno dallo sciopero bianco, alla distruzione vera e propria di macchine o apparati; comunque la domanda posta non è così ovvia. L’algoritmo che estrae i dati sui comportamenti che teniamo nel tempo libero, in ferie, facendo sesso o quant’altro, quanto mi danneggia? Qui si fa strada il concetto di alienazione e non soltanto quella che colpiva l’operaio in quanto estraneo alle merci prodotte, ma anche ogni detournement delle pulsioni che la macchina algoritmica opera, in contrasto non soltanto sul bisogno di soddisfacimento di istanze primarie, ma anche di condizionamento e storno dei desideri “inutili”. Per quanto invece riguarda la conservazione dei posti di lavoro, abbiamo ampiamente visto come la macchina algoritmica provochi, se non estinzioni totali del lavoro manifatturiero, un suo peggioramento ottenuto principalmente dalla sua scomposizione in fasi più piccole e semplici, tanto da poter essere affidate ad una manodopera meno qualificata, meno sindacalizzata e meno organizzata, oggi più raggiungibile attraverso l’efficientamento del comparto logistico, permesso dalle tecnologie digitali.

Ma l’estrazione dei dati rientra anch’essa nelle categorie di riferimento contro le quali si deve scatenare la violenza luddista? Parlo di violenza pensando ad un ampio spettro di azioni che vanno dallo sciopero bianco, alla distruzione vera e propria di macchine o apparati; comunque la domanda posta non è così ovvia. L’algoritmo che estrae i dati sui comportamenti che teniamo nel tempo libero, in ferie, facendo sesso o quant’altro, quanto mi danneggia? Qui si fa strada il concetto di alienazione e non soltanto quella che colpiva l’operaio in quanto estraneo alle merci prodotte, ma anche ogni detournement delle pulsioni che la macchina algoritmica opera, in contrasto non soltanto sul bisogno di soddisfacimento di istanze primarie, ma anche di condizionamento e storno dei desideri “inutili”. Per quanto invece riguarda la conservazione dei posti di lavoro, abbiamo ampiamente visto come la macchina algoritmica provochi, se non estinzioni totali del lavoro manifatturiero, un suo peggioramento ottenuto principalmente dalla sua scomposizione in fasi più piccole e semplici, tanto da poter essere affidate ad una manodopera meno qualificata, meno sindacalizzata e meno organizzata, oggi più raggiungibile attraverso l’efficientamento del comparto logistico, permesso dalle tecnologie digitali.

Individuata la macchina nociva si aprono le congetture e le pratiche da poter mettere in atto per renderla inoffensiva. E qui la situazione si complica non soltanto perché spesso quel tipo di macchina si nasconde, ma anche perché l’ambiente che ci circonda veicola messaggi in favore incondizionato della tecnoscienza, del progresso e della cosiddetta evoluzione naturale e culturale della specie. La macchina, forte della sua esattezza, della sua velocità e della sua presunta neutralità, non si può mettere in discussione nemmeno quando le scorciatoie e le storture messe in atto per asservirla allo scopo del profitto, ci restituiscono macchine e manipolazioni della materia del mondo, spesso incoerenti dal punto di vista scientifico stesso. Si usano infatti spesso sentieri che facilitando la macchina danneggiano, se non direttamente gli umani, la possibilità stessa di quella innovazione creativa che si dipana anche per strade non direttamente monetizzabili.

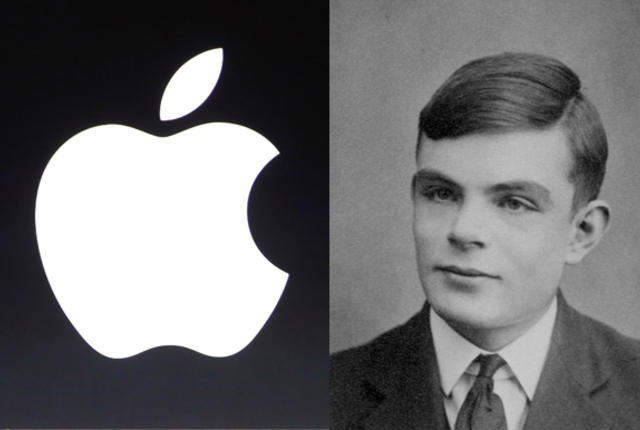

Forti di risultati apprezzabili (da tutti i punti di vista) la creatività tecnoscientifica si è appiattita sulle tecnologie di deep learning, quel metodo di pseudo emulazione dell’intelligenza umana ottenuto dalle reti neurali, ma c’è una differenza fondamentale: la macchina lavora su strutture matematiche discrete. “Le basi di dati discrete sono esatte: ci si accede esattamente” ma ci si deve basare su un’interfaccia tra “non linearità delle dinamiche matematiche e processi fisici, dato dalla misura classica sempre approssimata […], [dove] fluttuazioni al di sotto del misurabile vengono amplificate in fenomeni osservabili e che risultano, quindi, imprevedibili. […] [Ma], se si identificano le reti di basi di dati discrete con il mondo, se lo si gestisce senza capire il metodo che così si impone e la griglia di lettura della realtà che vi è implicita, si perde il senso della singolarità, che è ‘average out’ dai comportamenti medi di rete, della nuance, dell’approssimazione e della perturbazione che contribuisce alla novità” (qui). Lo dice Giuseppe Longo un matematico che tra le altre cose è stato professore ordinario di informatica all’Università di Pisa e non un luddista retrogrado e superstizioso, epiteti questi ingiustamente riservati ai luddisti delle origini. Lo dice in una sua lettera a Alan Turing molti anni dopo la sua scomparsa. Uno scienziato che fu nello stesso tempo l’inventore della macchina a stati discreti, della divisione tra software e hardware nonché della critica della macchina, in particolare nel momento in cui aveva descritto una dinamica puramente hardware senza software: pure deformazioni fisico chimiche che si descrivono nel continuo. Ma anche quando ipotizzava il test che ha preso il suo nome.

Per proporre il suo test, “Turing prende spunto da un gioco, chiamato ‘gioco dell’imitazione’, a tre partecipanti: un uomo A, una donna B, e una terza persona C. Quest’ultima è tenuta separata dagli altri due e tramite una serie di domande deve stabilire qual è l’uomo e quale la donna. Dal canto loro anche A e B hanno dei compiti: A deve ingannare C e portarlo a fare un’identificazione errata, mentre B deve aiutarlo. Affinché C non possa disporre di alcun indizio (come l’analisi della grafia o della voce), le risposte alle domande di C devono essere dattiloscritte o similarmente trasmesse” (qui). Nel test di Turing la macchina sostituisce uno dei due interlocutori nascosti. Le sue risposte devono riuscire a trarre in inganno l’interrogante. dimostrando così l’indistinguibilità tra intelligenza macchinica e quella umana. In termini spiccioli, si interroga la macchina per riuscire a capire se è maschio o femmina. La stessa domanda che la “legge” starebbe per fare di lì a poco a Turing stesso, morto suicida dopo essere stato sottoposto a un trattamento ormonale obbligatorio, successivamente alla scoperta della sua omosessualità, per altro svelata alla polizia da Turing stesso, in seguito ad un furto da lui subito. Se andiamo in profondità e facciamo riferimento al pensiero femminista e a quello lbgtq, vedremmo che quasi tutte le domande di questo tipo sono supportate da pregiudizi e da stereotipi di genere, che esistono e condizionano, ma che sono anche facilmente smontabili.

Per proporre il suo test, “Turing prende spunto da un gioco, chiamato ‘gioco dell’imitazione’, a tre partecipanti: un uomo A, una donna B, e una terza persona C. Quest’ultima è tenuta separata dagli altri due e tramite una serie di domande deve stabilire qual è l’uomo e quale la donna. Dal canto loro anche A e B hanno dei compiti: A deve ingannare C e portarlo a fare un’identificazione errata, mentre B deve aiutarlo. Affinché C non possa disporre di alcun indizio (come l’analisi della grafia o della voce), le risposte alle domande di C devono essere dattiloscritte o similarmente trasmesse” (qui). Nel test di Turing la macchina sostituisce uno dei due interlocutori nascosti. Le sue risposte devono riuscire a trarre in inganno l’interrogante. dimostrando così l’indistinguibilità tra intelligenza macchinica e quella umana. In termini spiccioli, si interroga la macchina per riuscire a capire se è maschio o femmina. La stessa domanda che la “legge” starebbe per fare di lì a poco a Turing stesso, morto suicida dopo essere stato sottoposto a un trattamento ormonale obbligatorio, successivamente alla scoperta della sua omosessualità, per altro svelata alla polizia da Turing stesso, in seguito ad un furto da lui subito. Se andiamo in profondità e facciamo riferimento al pensiero femminista e a quello lbgtq, vedremmo che quasi tutte le domande di questo tipo sono supportate da pregiudizi e da stereotipi di genere, che esistono e condizionano, ma che sono anche facilmente smontabili.

Ma attenzione, Turing – a differenza di molti infatuati tecno “progressisti” – è perfettamente cosciente che la macchina di cui parla è una macchina a stati discreti mentre la realtà analogica è uno stato continuo. Lo dirà e lo spiegherà in altri suoi lavori dove insisterà su una realtà e una intelligenza umana totalmente diversa anche da quella macchinica che lui aveva prefigurato. Poi, senza voler essere dentro la sua mente, o nella mente di un qualsiasi diverso dalla norma, ci si può immaginare che l’esperienza sensibile per un omosessuale non sia un semplice sovvertimento del genere, ma una cosa molto più complessa. Non si tratta nemmeno per Turing di maschio/femmina o di zero/uno ma di qualcosa di più complicato, un continuum che alfine non esclude l’affabulazione, il mito e i suoi rituali come la mela avvelenata che usa per uccidersi, in barba alla freddezza e all’esattezza presunta delle macchine per calcolare. E in barba a quei “colleghi che usano l’unica tecnica che conoscono per applicarla ad ogni fenomeno possibile, appiattendolo in un universo senza senso, fatto solo di calcoli formali” (Longo). Spesso la spiegazione di questo atteggiamento iper positivo si appoggia al valore trascurabile delle devianze ma, seguendo sempre Longo per il quale, una “differenza al decimale preferito (il 15esimo […]) dà divergenze radicali dopo poche iterazioni del calcolo (50 in quel caso) […]. Poiché la misura fisica classica è sempre un intervallo, questa differenza mostra che una fluttuazione al di sotto di ogni misura possibile, rende il processo fisico imprevedibile con il calcolo matematico” (idem). Ma il pensiero mainstream impone una visione per la quale il mondo è una macchina a stati discreti che misura il mondo con esattezza, quell’esattezza che nel mondo reale non è possibile. Così il processo di assimilazione tra realtà e universo computazionale opera ormai su tutti gli ambiti: “Nel discreto senza misura, il DNA viene identificato ad un software; la sua materialità fisica ed il suo contesto biologico, corpo, ecosistema, non hanno importanza: «dovremmo ignorare i corpi, il metabolismo, l’energia, e considerare esclusivamente gli organismi come software» (Chaitin citato da Longo, ibidem). In questo modo, si estranea il formalismo dai fenomeni, non li si osserva più perché non li si misura più. L’universo computazionale va per conto suo, fuori dal mondo, lontano dalla sua materialità fisica, biologica, perché in questa non sono lì, già scritti, i numeri: siamo noi che associamo numeri a fenomeni e processi, attraverso la difficile sfida della misura. Il discreto rimpiazza misura ed enumerazione di atti di misura, propri al continuo, con la sola enumerazione” (ibidem). Ma questa follia non è il narcisismo prometeico della specie. È la ricerca a tutti i costi del risultato, di una certezza monetizzabile perché l’appiattimento su una curva probabilistica consegna i comportamenti alla presa macchinica degli algoritmi; produce una normalizzazione ben voluta dal potere. In definitiva permette alla produzione delle merci, non di adeguare quest’ultime al gusto dei consumatori, ma i consumatori ai bisogni dei produttori di merci.

Ecco che il paragone tra cervello e computer prende corpo. Assume il corpo attraversato da flussi, da organi, normalizzati dalle macchine che lo funzionalizzano riducendone le libertà; soffocando e contraendo quello Spielraum (spazio di gioco) che articola i rapporti e le connessioni tra le cose. Un’ebrezza stordente che colonizza ogni spazio della ricerca che riduce tutto a codice. Ecco i geni e il DNA che equivalgono ad algoritmi nei quali è contenuto tutto il programma, tutta la causazione che sottende i processi di ontogenesi e di morfogenesi. Come ho già detto il massimo dell’infatuazione tecnologica corrisponde all’assunto: “The End of Theories” per la quale “la correlazione sostituisce la causalità, e la scienza può progredire anche in assenza di modelli coerenti, di teorie unificate” con correlazioni estese in immense basi di dati, che consentiranno di prevedere ed agire senza alcun bisogno di capire. La correlazione sostituisce la causazione, in sospeso rimane il senso. Non è che le cose non abbiamo un senso, ma spesso questo è imperscrutabile, spesso la ricerca del senso è faticosa e, forse oggi, cercare il senso, significa non abbandonarsi alla corrente, nuotare controcorrente. Ma fare a meno del senso non è nemmeno accettare la aleatorietà dell’esistenza, perché non è così. Lo svolgersi della vita non ha più nemmeno niente di casuale, il flusso è quello rivelato dalle innumerevoli correlazioni prodotte dagli algoritmi che lavorano sui big data.

Ecco che il paragone tra cervello e computer prende corpo. Assume il corpo attraversato da flussi, da organi, normalizzati dalle macchine che lo funzionalizzano riducendone le libertà; soffocando e contraendo quello Spielraum (spazio di gioco) che articola i rapporti e le connessioni tra le cose. Un’ebrezza stordente che colonizza ogni spazio della ricerca che riduce tutto a codice. Ecco i geni e il DNA che equivalgono ad algoritmi nei quali è contenuto tutto il programma, tutta la causazione che sottende i processi di ontogenesi e di morfogenesi. Come ho già detto il massimo dell’infatuazione tecnologica corrisponde all’assunto: “The End of Theories” per la quale “la correlazione sostituisce la causalità, e la scienza può progredire anche in assenza di modelli coerenti, di teorie unificate” con correlazioni estese in immense basi di dati, che consentiranno di prevedere ed agire senza alcun bisogno di capire. La correlazione sostituisce la causazione, in sospeso rimane il senso. Non è che le cose non abbiamo un senso, ma spesso questo è imperscrutabile, spesso la ricerca del senso è faticosa e, forse oggi, cercare il senso, significa non abbandonarsi alla corrente, nuotare controcorrente. Ma fare a meno del senso non è nemmeno accettare la aleatorietà dell’esistenza, perché non è così. Lo svolgersi della vita non ha più nemmeno niente di casuale, il flusso è quello rivelato dalle innumerevoli correlazioni prodotte dagli algoritmi che lavorano sui big data.

_________________________________________________

(*) La rubrica, curata da Gilberto Pierazzuoli, raccoglie una serie di articoli che riprendono il lavoro di “Per una Critica del Capitalismo Digitale” uscito a puntate proprio su questo spazio e poi raccolto nel libro “Il soggetto collaborativo. Per una critica del capitalismo digitale” per “ombre corte”. Una sorta di secondo volume che riprende quelle considerazioni e rende conto del peso antropologico e delle trasformazioni che il mondo digitale provoca nel suo essere eterodiretto dagli interessi di tipo capitalistico. Una prosecuzione con un punto di vista più orientato verso le implicazioni ecologiche. Crediamo infatti che i disastri ambientali, il dissesto climatico, la società della sorveglianza, la sussunzione della vita al modo di produzione, siano fenomeni e azioni che implicano una responsabilità non generalizzabile. La responsabilità non è infatti degli umani, nel senso di tutti gli umani, ma della subordinazione a uno scopo: quello del profitto di pochi a discapito dei molti. Il responsabile ha un nome sia quando si osservano gli scempi al territorio e al paesaggio, sia quando trasforma le nostre vite in individualità perse e precarie, sia quando – in nome del decoro o della massimizzazione del profitto– discrimina e razzializza i popoli, i generi, le specie. Il responsabile ha un nome ed è perfettamente riconoscibile: è il capitale in tutte le sue declinazioni e in tutti i suoi aggiornamenti.

Come per gli articoli della serie precedente, ognuno – pur facendo parte di un disegno più ampio – ha un suo equilibrio e una sua leggibilità in sé e là, dove potrebbero servire dei rimandi, cercheremo di provvedere tramite appositi link.

Qui la prima parte, Qui la seconda. Primo intermezzo, Secondo intermezzo, Qui la terza, Qui la quarta, Qui la quinta, Qui la sesta, Qui la 7.1, Qui la 7.2, Qui la 8.1 Qui la 8.2, Qui la 9, Qui la 10.1, Qui la 10.2

Gilberto Pierazzuoli

Ultimi post di Gilberto Pierazzuoli (vedi tutti)

- Le AI e il gioco del Ripiglino - 18 Gennaio 2024

- I consigli di lettura di Gilberto Pierazzuoli - 24 Dicembre 2023

- Le AI e la voce - 12 Dicembre 2023