*Per un’ecologia anticapitalista del digitale – parte #13.4

“Salviamo una quantità immane di dati senza far risuonare i ricordi” (Han, 13) Già, cosa sono i ricordi. I ricordi sono cose che si sono stagliate dal fondo, dal continuum spaziale e temporale della realtà. Ricordare è lo scarto, quel che rimane dall’azione dell’oblio. Per ricordare bisogna dimenticare. Ricordare tutto non ha senso. Si possono ricordare le cose che hanno la capacità di farsi presenti, di indugiare presso di noi; di offrirsi alla presa. Quando le cose sfuggono si ha lo spaesamento, la perdita di memoria. Ma la memoria umana ha anche delle possibilità esosomatiche, può contare sulla prensione delle appendici tecniche degli umani, sulla scrittura, per esempio. Si tratta di un’esteriorizzazione della memoria. “Tutta la evoluzione umana contribuisce a porre al di fuori dell’uomo ciò che, nel resto del mondo animale, corrisponde all’adattamento specifico. Il fatto materiale che colpisce di più è certo la ‘liberazione’ dell’utensile, ma in realtà il fatto fondamentale è la liberazione della parola e quella proprietà unica posseduta dall’uomo di collocare la propria memoria al fuori di se stesso nell’organismo sociale” dice Leroi-Gourhan (277). In primis il linguaggio che è in sé memoria. Ma c’è differenza tra la ritenzione orale e quella scritta, tra la rimemorazione discorsiva e la trascrizione. C’è un passaggio in più ma che non si può attuare se prima non avviene il primo passaggio, quello che crea la materia prima del ricordo. Il ricordo ovviamente non è la cosa in sé ma comunque, se c’è ricordo la cosa deve essere stata esperita in qualunque modo essa si sia presentata, ossia si sia fatta presente. Un farsi presente che è la selezione, lo scarto, la materia prima della memorazione. Uno scarto tra la cosa in sé e la memorazione che la fissa in un medium esterno e che impedisce alla cosa di continuare a lavorare nel continuum del reale. La cosa si cosifica e si mantiene anche dentro i differimenti che la memoria realizza, perché è la manipolazione stessa, il rapportarcisi, la relazione che ce la presentano. La cosa in sé ci può rimanere inaccessibile; è un’esistenza ineffabile che, in quanto tale, non ha senso all’interno di un rapporto strumentale con le cose, che però è anche effettuale. La verità della cosa si gioca tutta all’interno di questo rapporto.

Ma cosa succede nella presa diretta? Quando l’evento e il suo mostrarsi allo spettatore avvengono in contemporanea? Quando, appunto, non c’è apparentemente differita? Il momento storico, quello che lo fa essere storico, il fatto di provenire da una sua registrazione, scompare: la registrazione è contemporanea all’evento; ma la registrazione non contiene anch’essa la cosa in sé, contiene egualmente un differimento ma questo differimento è occultato, è un tempo contratto che contrae e occulta anche la selezione. Sembra permettere un accesso alla cosa non mediato. “Questo significa che la selezione c’è, ma è nascosta. Le conseguenze di questa nuova modalità di trasmissione delle informazioni sono particolarmente inquietanti quando il problema diventa quello della verità dell’avvenimento raccontato” (Feyles, 73). In ogni passaggio tra percezione, memorazione/trascrizione e lettura c’è lavoro interpretativo che carica l’evento e lo sottopone a uno screening, a uno sguardo critico, al di là di una volontà critica esplicita. L’avvenimento si presenta nello splendore apparente della sua verità. “Uno storico può criticare un documento e un lettore può criticare uno storico. Invece il tempo reale, nella misura in cui elimina questa triplice articolazione temporale si pone tendenzialmente al di là di ogni critica. Di conseguenza il tempo reale tende a eliminare la possibilità di raccontare altrimenti le cose” (Ivi, 74). Il medium digitale destoricizza la realtà; crea quella sensazione che dà senso alla frase che campeggia sulle mura delle nostre città: “no future”. Cancella la critica e, con essa, cancella anche le prospettive. Il mondo è così e basta.

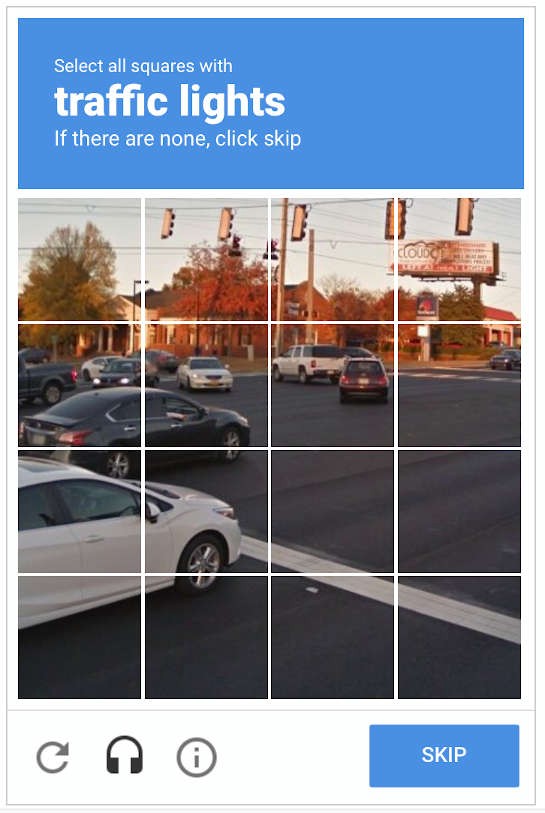

Ma c’è un fatto ulteriore: il modo che l’algoritmo ha nel selezionare le cose – nel fare emergere le cose dal continuum del reale; cose che poi utilizza nella modellazione del mondo e per relazionarsi agli umani. È qui che il mondo digitale e quello umano mostrano il più alto grado di divergenza, mettendo in mostra la difficoltà dell’algoritmo a individuare le cose. Uno dei modi tecnici di addestramento degli algoritmi, delle macchine, delle AI (Intelligenze Artificiali) o IA che dir si voglia è quello che il Capitalismo Digitale ci sottopone facendoci svolgere del lavoro non retribuito a noi utenti. A un certo punto di alcune procedure tra utenti e macchine, quest’ultime ci chiedono di dimostrare che anche noi non siamo robot, facendoci riconoscere dei particolari – delle cose – all’interno di immagini, dando per assodato che questa attività sia per loro ostica. Certo che lo è. Ma se gli diamo in pasto un’enormità di immagini di biciclette, forse alla fine imparerà a riconoscerle. Ma non è una strada semplice ed è uno dei motivi per i quali è difficile per un’auto a guida autonoma destreggiarsi in percorsi non protetti come quelli urbani dove le sfaccettature della realtà sono così innumerevoli che la computazione non riesce a tenere sotto controllo. Una bicicletta in una immagine, ma anche nel mondo reale, si esperisce tramite i sensi. Questo significa estrarla dal suo sottofondo facendo un’operazione di identificazione. Per fare questo dobbiamo avere già presente un’idea di bicicletta o perché l’abbiamo già incontrata o perché ci è stata raccontata. Nel senso che l’idea della bicicletta e del racconto formalmente coincidono. Serve una forma di memoria che contenga il concetto di bicicletta declinata nelle sue sfumature: piccola, grande, rossa, blu, da cross e così via. Serve una memoria che ci faccia riconoscere una bicicletta anche quando vediamo una parte di essa, una parte che è così significativa della appartenenza a una bicicletta. La memoria sociale costruita nel linguaggio e figlia delle memorie individuali, delle varie fasi delle ritenzioni, quella che Saussure chiamava “Langue”, è il nostro cassetto degli attrezzi per rapportarci alla bicicletta in quanto bicicletta. È la nostra conoscenza della bicicletta che ce la fa ri-conoscere. Riconosciamo il manubrio, le ruote, la catena. Riconosciamo la bicicletta in un’immagine anche se in quella immagine si intravede soltanto una ruota perché il resto è nascosto dietro a un muro. Qui l’approccio alle cose che usava Heidegger si fa più evidente. Le cose sono in base all’uso strumentale che ne facciamo. Ma cosa fa e cosa può fare un computer per riconoscere la presenza di una bicicletta in un’immagine? Il continuum della realtà recepito dalla vista robotica – vista che può essere più performante di quella umana (infrarossi e ultravioletti) – è un certo numero di pixel proporzionale alla risoluzione del dispositivo che può essere molto grande, ma comunque finito, ognuno dei quali contiene delle informazioni sul colore e sulla quantità di luce. Il continuum umano, anche dal punto di vista visivo, è più continuo, non è discreto, è analogico e non digitale, ma non è questa la discriminante. Sull’immagine complessiva che appare sulla retina, e che poco si discosta da quella a disposizione della macchina, noi facciamo quella operazione di distacco degli enti dallo sfondo operando per pattern. In questo caso, delle associazioni visive che

Ma c’è un fatto ulteriore: il modo che l’algoritmo ha nel selezionare le cose – nel fare emergere le cose dal continuum del reale; cose che poi utilizza nella modellazione del mondo e per relazionarsi agli umani. È qui che il mondo digitale e quello umano mostrano il più alto grado di divergenza, mettendo in mostra la difficoltà dell’algoritmo a individuare le cose. Uno dei modi tecnici di addestramento degli algoritmi, delle macchine, delle AI (Intelligenze Artificiali) o IA che dir si voglia è quello che il Capitalismo Digitale ci sottopone facendoci svolgere del lavoro non retribuito a noi utenti. A un certo punto di alcune procedure tra utenti e macchine, quest’ultime ci chiedono di dimostrare che anche noi non siamo robot, facendoci riconoscere dei particolari – delle cose – all’interno di immagini, dando per assodato che questa attività sia per loro ostica. Certo che lo è. Ma se gli diamo in pasto un’enormità di immagini di biciclette, forse alla fine imparerà a riconoscerle. Ma non è una strada semplice ed è uno dei motivi per i quali è difficile per un’auto a guida autonoma destreggiarsi in percorsi non protetti come quelli urbani dove le sfaccettature della realtà sono così innumerevoli che la computazione non riesce a tenere sotto controllo. Una bicicletta in una immagine, ma anche nel mondo reale, si esperisce tramite i sensi. Questo significa estrarla dal suo sottofondo facendo un’operazione di identificazione. Per fare questo dobbiamo avere già presente un’idea di bicicletta o perché l’abbiamo già incontrata o perché ci è stata raccontata. Nel senso che l’idea della bicicletta e del racconto formalmente coincidono. Serve una forma di memoria che contenga il concetto di bicicletta declinata nelle sue sfumature: piccola, grande, rossa, blu, da cross e così via. Serve una memoria che ci faccia riconoscere una bicicletta anche quando vediamo una parte di essa, una parte che è così significativa della appartenenza a una bicicletta. La memoria sociale costruita nel linguaggio e figlia delle memorie individuali, delle varie fasi delle ritenzioni, quella che Saussure chiamava “Langue”, è il nostro cassetto degli attrezzi per rapportarci alla bicicletta in quanto bicicletta. È la nostra conoscenza della bicicletta che ce la fa ri-conoscere. Riconosciamo il manubrio, le ruote, la catena. Riconosciamo la bicicletta in un’immagine anche se in quella immagine si intravede soltanto una ruota perché il resto è nascosto dietro a un muro. Qui l’approccio alle cose che usava Heidegger si fa più evidente. Le cose sono in base all’uso strumentale che ne facciamo. Ma cosa fa e cosa può fare un computer per riconoscere la presenza di una bicicletta in un’immagine? Il continuum della realtà recepito dalla vista robotica – vista che può essere più performante di quella umana (infrarossi e ultravioletti) – è un certo numero di pixel proporzionale alla risoluzione del dispositivo che può essere molto grande, ma comunque finito, ognuno dei quali contiene delle informazioni sul colore e sulla quantità di luce. Il continuum umano, anche dal punto di vista visivo, è più continuo, non è discreto, è analogico e non digitale, ma non è questa la discriminante. Sull’immagine complessiva che appare sulla retina, e che poco si discosta da quella a disposizione della macchina, noi facciamo quella operazione di distacco degli enti dallo sfondo operando per pattern. In questo caso, delle associazioni visive che individuano una bicicletta che si staglia dallo sfondo. O, meglio, tutta la immagine la scomponiamo in pattern in modo tale da vedere una bicicletta, un muretto, una strada e così via. Attenzione la visione intesa in questo senso non è oggettiva, è soggettiva. Chi non ha mai visto né sentito parlare di biciclette non avrà a disposizione quel pattern al quale iscrivere la bicicletta. Rievochiamo una configurazione sinaptica riferita al pattern e la finiamo di “colorare” (o del colore da scontornare) con gli attributi della percezione ultima. Da un lato questa percezione rafforza il pattern, dall’altro economicizza il processo.

individuano una bicicletta che si staglia dallo sfondo. O, meglio, tutta la immagine la scomponiamo in pattern in modo tale da vedere una bicicletta, un muretto, una strada e così via. Attenzione la visione intesa in questo senso non è oggettiva, è soggettiva. Chi non ha mai visto né sentito parlare di biciclette non avrà a disposizione quel pattern al quale iscrivere la bicicletta. Rievochiamo una configurazione sinaptica riferita al pattern e la finiamo di “colorare” (o del colore da scontornare) con gli attributi della percezione ultima. Da un lato questa percezione rafforza il pattern, dall’altro economicizza il processo.

Popolazioni che vivono nella savana non “percepiscono” le prospettive, “vedono” cose soltanto più vicine o più lontane. L’uso strumentale attraverso il quale abbiamo accesso alle cose nel mondo digitale manca e, mancando, anche la bicicletta si perde nello sfondo o appare come una macchia insignificante. Per significare, quella bicicletta, bisogna che l’osservatore abbia un’idea di una bicicletta in generale. Bisogna che quella macchia abbia un senso. Ma il senso non è posseduto dalla “macchia”, esso è a carico dell’osservatore. Il senso è poi connesso, per l’osservatore umano, a tutta una catena di relazioni che legano la bicicletta con il resto del mondo, del suo mondo. Un calcolatore, una macchina, non opera in base al senso, ma soltanto per associazioni. Il fatto è che senza il senso, senza sapere che il manubrio serve per far fare delle svolte, che il sellino serve per sedersi, la macchina, di fronte a una ruota vista con una certa angolazione rispetto al telaio, non può dedurre che è comunque una ruota, deve aver associato anche quella vista alla bicicletta. Deve perciò essere addestrata con la visione della ruota in tutte le direzioni, in tutte le posizioni, in tutti i modi possibili che la ruota ha di mostrarsi agli osservatori e quindi – vista l’impossibilità di visionare tutte le variabili (la macchina prima di poterci dare un output certamente oggettivo dovrebbe imparare all’infinito), ci si accontenterà allora di una risposta probabilistica: quella macchia è probabilmente una bicicletta. Alla macchina manca la langue saussuriana, manca il senso della bicicletta. La macchina per prendere atto della presenza di una bicicletta senza poter fare deduzioni, si trova così a fare un lavoro enorme e non sempre proficuo. Ma non perché le macchine non possono fare deduzioni, lavorare sul senso, è che, in questo momento si è scelto (hanno scelto i padroni delle macchine) di privilegiare le operazioni induttive, di lavorare sui dati e non sui modelli. Si è scelto di lasciare fuori i rapporti di causa. Il modello produttivo, quello che riesce a monetizzare, a produrre profitto, è quello legato alla raccolta dei dati e al deep learning che opera su quei dati stessi (che comunque sta dando dei buoni risultati). Ho già detto che questo modello applicato alle traduzioni automatiche ha fatto fare loro un balzo in avanti notevole, così come si è avuto nel caso nel quale i computer sono riusciti a battere gli umani al gioco degli scacchi e a quello del go. Ma i problemi permangono. In tutti questi casi l’algoritmo che compie questi exploit notevoli, anche se imperfetti, è adatto a svolgere un solo compito: l’algoritmo è eco-logicamente inefficiente. Usa tante energie logiche – ma anche fisiche – non riutilizzabili per assolvere a un altro compito. Per ogni implementazione occorrono grandi quantità di dati. Per il riconoscimento delle cose servono grandi quantità di immagini di biciclette, di muretti, di semafori, di barche, di gatti e le immagini dei gatti non si possono usare per individuare una bicicletta.

L’individuazione che fa la macchina, quando la fa, è assoluta e non relativa. Le cose che la macchina scopre non sono in relazione con nulla. Certo si possono cercare le relazioni e per trovarle serve un altro pacchetto di dati che scoverà delle relazioni, ma sarà ancora più difficile trovare relazioni di relazioni. Le cose digitali, sono evanescenti non tanto e non solo per la loro smaterializzazione ma perché sussistono al di là della loro pertinenza d’uso; a prescindere dalla loro manipolabilità. Ma non sono le cose in sé, ma le cose a portata di mano delle macchine. Sono dei pattern astratti che potrebbero corrispondere a oggetti che solo le macchine posso percepire e manipolare. Si può immaginare allora un mondo macchinico che non comunica con quello degli umani. Un ambiente nel senso di Uexkull dove le cose delle macchine non sono le stesse cose con gli stessi attributi che danno loro gli umani. La guerra tra uomini e macchine è una fantasia particolare, non immediata e a portata di mano. Occorrono portali semantici di trasduzione. Le macchine in quanto tali e gli umani in quanto tali, vivono in mondi diversi. Queste o quelli possono fare un uso strumentale degli altri, gli uomini con le macchine e viceversa, ma non contendersi il mondo.

L’individuazione che fa la macchina, quando la fa, è assoluta e non relativa. Le cose che la macchina scopre non sono in relazione con nulla. Certo si possono cercare le relazioni e per trovarle serve un altro pacchetto di dati che scoverà delle relazioni, ma sarà ancora più difficile trovare relazioni di relazioni. Le cose digitali, sono evanescenti non tanto e non solo per la loro smaterializzazione ma perché sussistono al di là della loro pertinenza d’uso; a prescindere dalla loro manipolabilità. Ma non sono le cose in sé, ma le cose a portata di mano delle macchine. Sono dei pattern astratti che potrebbero corrispondere a oggetti che solo le macchine posso percepire e manipolare. Si può immaginare allora un mondo macchinico che non comunica con quello degli umani. Un ambiente nel senso di Uexkull dove le cose delle macchine non sono le stesse cose con gli stessi attributi che danno loro gli umani. La guerra tra uomini e macchine è una fantasia particolare, non immediata e a portata di mano. Occorrono portali semantici di trasduzione. Le macchine in quanto tali e gli umani in quanto tali, vivono in mondi diversi. Queste o quelli possono fare un uso strumentale degli altri, gli uomini con le macchine e viceversa, ma non contendersi il mondo.

Ecco che si fa evidente, al contrario, tutta la potenzialità simbiotica tra i due mondi. Tutte le aperture e le conquiste di un piano collaborativo che si articoli intorno alle linee di senso che gli umani possono suggerire alle macchine. Ma queste strade, queste possibilità, presuppongono una programmazione che vada al di là della manipolazione oscura (deep) dei dati. Che vada al di là di un uso dei dati in funzione della massimizzazione del profitto. Serve un open source dei modelli, una messa in comune che faccia da preludio collaborativo della programmazione. Serve la decentralizzazione delle reti, la gratuità senza dare niente in cambio se non la propria partecipazione. Una spersonalizzazione individualista delle risposte e dei dati. Per forme di individuazione relative e simbiotiche. Non un perdersi nello sciame , ma un ritrovarsi nella moltitudine. Serve il feedback continuo di tutti i terrestri. Umani e non umani cose comprese; in definitiva una visione dell’umano che, attraverso le tecnologie esosomatiche, materiali e cognitive, sappia essere nel mondo, ne sappia cogliere l’apertura. Serve non sperare che il capitalismo che ha costretto la tecnica nei confini odierni, faccia marcia indietro. Il capitalismo fa quello che deve fare: produrre profitto. Bisogna mettere in piedi allora delle pratiche che ne destituiscano il potere. Che poi sono le stesse pratiche collaborative che costruiscono le alternative. Che ridanno sostanza alle cose. Una rivoluzione che si fa facendo. Perché l’oggi è il mondo che il capitalismo ha costruito. Perché l’attuale modo di produzione è quello che si chiama Capitalismo Digitale o Capitalismo Cibernetico. E non è vero che non ci siano alternative, sia al capitalismo sia alle sue pratiche, le abbiamo intraviste; queste ci sono e il fatto che il capitalismo le osteggi è la sostanza del problema.

______________________________________

Byung-Chul Han, Le non cose. Come abbiamo smesso di vivere il reale, Einaudi, Torino 2022

Leroi-Gurhan, Il gesto e la parola, Einaudi, Torino 1977

Martino Feyles, Ipomnesi. La memoria e l’archivio, Rubettino, Catanzaro 2013

Qui la prima parte, Qui la seconda. Primo intermezzo, Secondo intermezzo, Qui la terza, Qui la quarta, Qui la quinta, Qui la sesta, Qui la 7.1, Qui la 7.2, Qui la 8.1 Qui la 8.2, Qui la 9, Qui la 10.1, Qui la 10.2, Qui la 10.3, Qui la 11 Qui la 12, Qui la 13.1, Qui la 13.2, Qui la 13.3

(*) La rubrica, curata da Gilberto Pierazzuoli, raccoglie una serie di articoli che riprendono il lavoro di “Per una Critica del Capitalismo Digitale” uscito a puntate proprio su questo spazio e poi raccolto nel libro “Il soggetto collaborativo. Per una critica del capitalismo digitale” per “ombre corte”. Una sorta di secondo volume che riprende quelle considerazioni e rende conto del peso antropologico e delle trasformazioni che il mondo digitale provoca nel suo essere eterodiretto dagli interessi di tipo capitalistico. Una prosecuzione con un punto di vista più orientato verso le implicazioni ecologiche. Crediamo infatti che i disastri ambientali, il dissesto climatico, la società della sorveglianza, la sussunzione della vita al modo di produzione, siano fenomeni e azioni che implicano una responsabilità non generalizzabile. La responsabilità non è infatti degli umani, nel senso di tutti gli umani, ma della subordinazione a uno scopo: quello del profitto di pochi a discapito dei molti. Il responsabile ha un nome sia quando si osservano gli scempi al territorio e al paesaggio, sia quando trasforma le nostre vite in individualità perse e precarie, sia quando – in nome del decoro o della massimizzazione del profitto– discrimina e razzializza i popoli, i generi, le specie. Il responsabile ha un nome ed è perfettamente riconoscibile: è il capitale in tutte le sue declinazioni e in tutti i suoi aggiornamenti.

Come per gli articoli della serie precedente, ognuno – pur facendo parte di un disegno più ampio – ha un suo equilibrio e una sua leggibilità in sé e là, dove potrebbero servire dei rimandi, cercheremo di provvedere tramite appositi link.

Gilberto Pierazzuoli

Ultimi post di Gilberto Pierazzuoli (vedi tutti)

- Le AI e il gioco del Ripiglino - 18 Gennaio 2024

- I consigli di lettura di Gilberto Pierazzuoli - 24 Dicembre 2023

- Le AI e la voce - 12 Dicembre 2023